一份来自汉语哲学的邀请|世哲会文明互鉴①

【导读】2018年8月,从1900年开始举办的世界哲学大会第一次在中国北京举办,创下了8000人注册参与的记录。2024年8月1日至8日,第25届世界哲学大会延后一年更换为罗马接棒,而中国学者的注册人数多达400人,占与会数近十分之一,创下海外国际会议之最,这与六年前的北京第24届世界哲学大会的举办密切相关。四个自信、文化走出去、新文科、中国哲学社会科学自主知识体系……这六年,国内各领域的变化,给中国国际学术交流和话语权带来怎样变化?文汇报文汇讲堂策划了“从北京到罗马——中国哲学人的文明互鉴之路”专题策划,9个中视频已刊发。现刊发一组6篇文稿,含学者撰稿、访谈稿和圆桌观察,继续深化这一主题。

本篇为汉语哲学的圆桌观察。

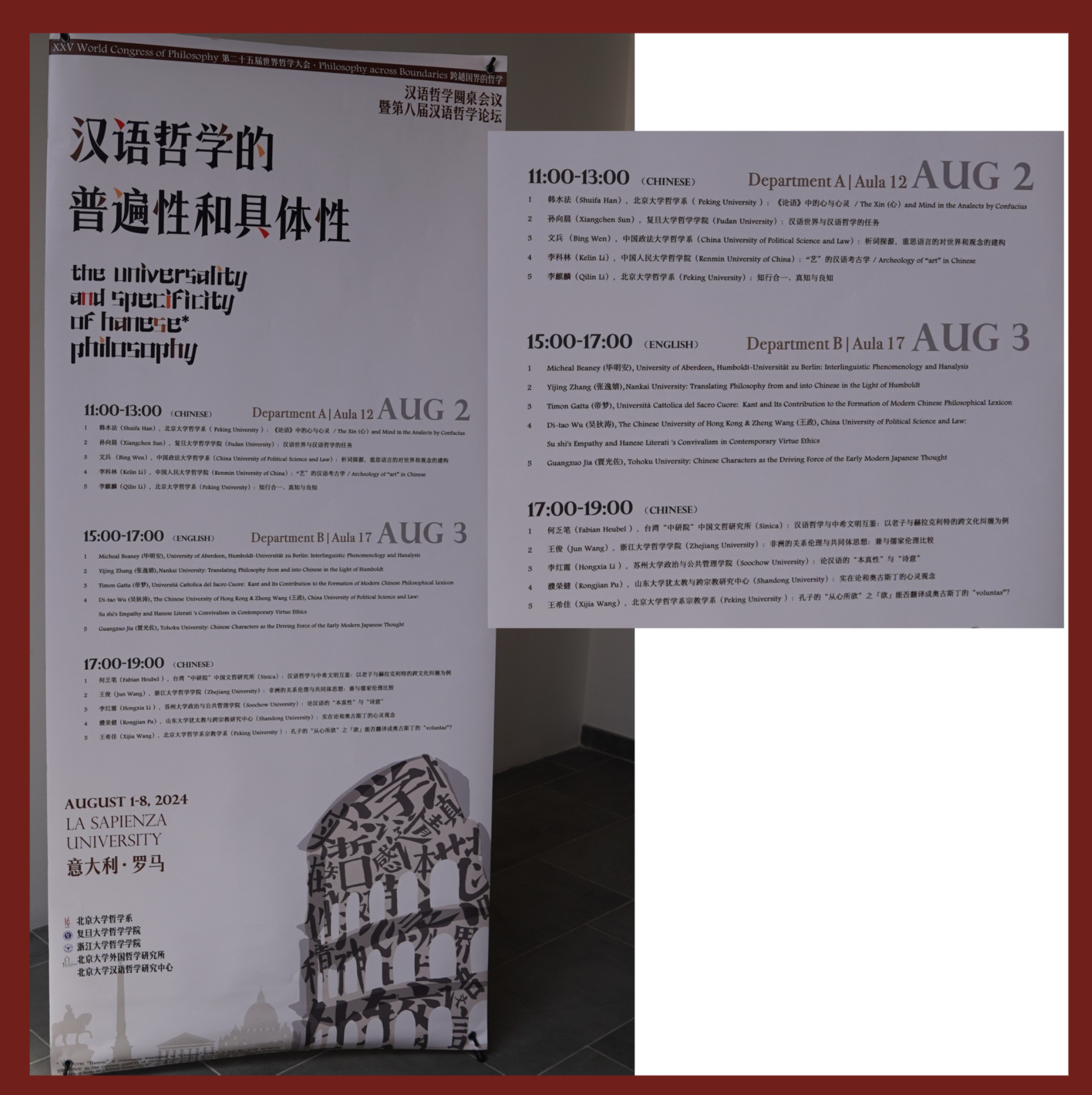

汉语哲学是针对西方哲学提出来的吗?研究者必须懂汉语吗?西方学者会有兴趣吗?8月2日至3日,第25届世界哲学大会上,北京大学申请了包含三个时段的“汉语哲学”圆桌论坛,尽管它的副题是第八届汉语哲学论坛,但作为世界哲学大会上的“新面孔”,其认同与影响依然处于“正在进行时”。不过有一点是确定的:文明互鉴深邃而宽广的意义正在展开……

应时代需求,“汉语哲学”如期而至

陈康曾言“要使研究希腊的西方人以不懂中文为憾”、贺麟亦说“使西洋哲学中国化”,哲学前辈们的相关论述都表明了汉语之于哲学的意义和价值,可见,汉语哲学并非太阳下的新鲜事,其关切由来已久,也是几代中国哲学人共同的努力与追求。作为世界上使用人数最多的语言,汉语的语言本体与历史演进过程均体现着丰富的哲学内涵。近十年来,汉语哲学引起了学界的广泛关注和热烈讨论。在文明互鉴的大背景下,探索汉语哲学的本性、特征与使命,将有助于我们更好地理解中华文明以及其他文明形态,从而推动人类文明进步与世界和平发展。

汉语哲学的正式登场,当属北京大学的韩水法教授在2016年5月依托“黉门对话”平台而召集的“汉语哲学”专家主题论坛,以及一个月后,复旦大学的孙向晨教授召开的海峡两岸暨香港地区“汉语哲学”论坛。自此,学界持续地推进着“汉语哲学论坛”项目,截至2023年11月已经召开了七届汉语哲学论坛。

经北京大学批准,“北京大学汉语哲学研究中心”正式成立。2023年底,由韩水法、德国柏林洪堡大学的毕明安(Micheal Beaney)教授,北京大学的王小塞(Sebastian Sunday Grève)助理教授共同发起,北京大学汉语哲学研究中心和北京大学外国哲学研究所向第25界届世界哲学大会申请了题为“汉语哲学的普遍性与特殊性”(The Universality and Specificity of Hanese Philosophy)圆桌论坛(同时,这也是第八届汉语哲学论坛),并于2024年8月2-3日在意大利罗马顺利举行。来自海内外的十五位哲学学者分三场做了主题报告,他们想向世界同行传递的集体信号是什么?汉语哲学的价值与潜力是否得到了旁听者的认同?

有了中国哲学,为何还要有汉语哲学?

“汉语哲学”对应的英文是“Hanese Philosophy”,我们会很自然地将之与“中国哲学”(Chinese Philosophy)进行对比。可是,汉语哲学并不是中国哲学的对应概念,中国哲学是现行一级学科“哲学”的下属二级学科,而汉语哲学未必只发生于中国,任何曾经讲汉语的土地上都存在着汉语哲学的踪迹,与此同时,使用汉语来研究哲学,也未必总会关涉中国传统思想,尤其是逻辑哲学、科学哲学等领域。所以现在的问题是,在已经拥有中国哲学的情况下,我们为什么还要倡议汉语哲学呢?

根据孙向晨的说法,汉语哲学以汉语为根本,并基于汉语语言及其文化特性,来思考人类的普遍性关切。相较之下,中国哲学的构建往往依托于中国哲学史的模型,且存在着用西方哲学话语理解中国思想的反向格义问题,因而体现出了较强的中西分隔倾向。另一个原因是,汉语哲学更为敏感于不同语言之间的意义间隙,韩水法邀请我们思考:“由不同语言思考和表达的哲学真的完全一致吗?”事实上,诸如“生生”“亲亲”之类的汉语哲学概念,很难直接在外语中找到完全对应的概念翻译。此类由汉语语言系统与印欧语系带来的根本差别,恰恰是文明互鉴过程中最为重要的议题之一。

基于汉语的哲学思考有何意义?山西大学的江怡教授指出,汉语哲学表明以追问天地生命之根的中国哲学,正在以自己的独特方式确立中国自主知识话语体系,这既反映出中国学者们在新的语境中重新定位自身研究方向的努力,也体现了我们需要从汉语表达的特殊性——汉语言文字的结构分析——出发,对汉语中所使用的、具有普遍意义的哲学概念作出更为充分的说明。

三种方法论,你知晓“knowing-as”吗?

那么,我们该如何研究汉语哲学?圆桌论坛上的学者们贡献了至少三种方法论。首先是跨学科融合。韩水法发现,语言与思想之间存在着一种“常”与“变”的统一关系,语言-思想在一定时期内相对稳定,但从宏观的时间尺度来看则处于流变之中,并且往往是体系性变动。根据这重特性,若想真切理解上古汉语思想中蕴含的精神世界,就必须融会各个学科,包括但不限于心灵哲学、语言学(特别是小学)以及社会学等,以此来还原和构拟上古的心灵系统。

其次是跨文化视野。台湾“中研院”的何乏笔(Fabian Heubel)研究员认为,在吸收西方哲学的过程中,汉语哲学存在着一个内在动力,即应对来自西方的挑战。由于这种挑战并非是一个自主选择,因而在跨文化对话中,汉语哲学始终秉持着忧患意识。相反,欧洲人在学习与东方相关的知识时,则却缺乏类似的内生动力,因而很容易造成各式各样的跨文化争议。南开大学的张逸婧副教授提醒我们注意,汉语学界关于“to be”是否能翻译成“是”的争论,大多忽视了他们翻译的对象应当是“语法”而非“词义”。希腊语与汉语的最根本差别在于,前者是屈折语而后者不是,这就意味着“to be”的存在意义寓居于整个句子/语法之中,无法只凭借词组而寻找到完整的存在意义。通过对中国现代哲学词典进行历史分析,意大利圣心大学的帝梦(Timon Gatta)勾勒了中国现代哲学词汇的形成历史,强调了康德哲学的中国接受与日本词汇在其中起到的关键性作用。

最后是汉语分析(Hanalysis)。“汉语分析”是毕明安发明的术语,他认为,当代分析哲学在谈及“认识”时,过于集中于“knowing that”(命题知识)与“knowing how”(能力知识),忽视了中国古代的认知实践。在汲取墨家认识论的基础上,毕明安挖掘出了中国古代哲学中的“knowing-as”观念,即遵照某种标准将某物视作另物的认知行为。毕明安认为,此类认知方式在汉字系统中占据着核心位置,理解汉语概念即是分析该概念关联着的汉字结构与汉字图示(graphs)。在这个意义上,我们可以将之称为汉语分析。

在交往互鉴中,中国主体性的三层“他者”

理解一个特定文明不能只通过静观内省的方式,还需要借助于其他的异质传统,通过观察、比照、体验、分析等一系列活动而游离于身外,并最终在回归自身的过程中加深自我理解,此为法国汉学家于连(François Jullien)提及的“迂回”策略,也是汉语哲学认同与主张的文明交往方式。

不过,汉语哲学迂回与进入的目的是为了确立中国的主体性,而非用某个特定框架来画地为牢,所以必须切忌将“他者”视为某种“普遍”的价值观念。苏州大学的李红霞副教授指出,一百多年来,东亚语言(汉语和日语等)都陷入一种自我矮化的状态,将自身传统贬低为缺乏概念性和系统性的语言系统,不去沉思本土思想和语言所具有的开端,反而热衷于追逐欧洲哲学思潮。

汉语哲学注重的是“互鉴”,是在尊重多元、秉持平等和包容珍惜的态度中,展现中华文明和其他文明的形态与价值。因此,汉语哲学的“他者”必然是复数的、多样的。

西方是我们经常拿来参照的“他者”。在圆桌论坛中,北京大学的王希佳博士比较了孔子的“欲”与奥古斯丁的“voluntas”,指出两者在现代伦理学的意欲理论维度上是相通的,均关联着人的幸福,但是对于幸福的最终落脚点,“欲”与“voluntas”又存在着“天人之际”与“上帝之城和世人之城”的差别,因而呈现出了两种迥异的政治哲学和历史哲学。山东大学的濮荣健副教授着重分析了奥古斯丁的“心灵”观念与汉字“忆”,并在实在论意义上比照了英语单词“faith”和中文词组“信心”。华东师范大学的方旭东教授聚焦于传教士利玛窦的哲学思想,特别是《天主实义》中“以是知利无所伤于德也”的观点,表明道德价值除了能按照康德的意志自律加以解释(衡量道德行为是否具有道德价值的标准在于其是否根据格律)之外,还存在着其他的可能性。

“他者”也可以是与中国一衣带水的日本。日本东北大学的贾光佐博士致力于阐发明清之际东渡日本的独立性易禅师(原名戴笠)的书法理论,论述了独立性易与其弟子引入日本的“六书学”何以重要,其“字学之正确”的思想如何与当时注重美观与新意的日本书法派别形成差异,以及独立性易的文字学与日本近世思想之间的渊源。

“他者”还可以是欧亚大陆以外的非洲。浙江大学的王俊教授强调,长久以来,我们习惯于在“中西二元”的思维框架进行自我的理解和自我的定位,忽视了作为“他者”的非洲。全球合作不能局限于工业、科技等器物层面,还应当发生于经济、政治与文化等精神维度。为此,王俊介绍了非洲哲学里的关系伦理思想,揭示了其与儒家伦理的共性和差异。对于构建人类命运共同体而言,非洲的介入是必要且重要的。

于汉语世界中彰显生活世界的普遍性

汉语哲学以汉语为根本,并不意味呈现汉语文明的特殊性是其唯一使命。在孙向晨看来,语言的价值不应止步于语言学意义上的交流工具,其背后还承载着相应的生活世界图景。

为此,孙向晨提出了“汉语世界”的说法。“汉语世界”源于胡塞尔的“生活世界”理论,面对当时的欧洲科学发展,胡塞尔意识到科学研究不断地丧失着意义感,世界成为了一个与主体无关的中立对象。为了克服这种客观主义认知态度,胡塞尔呼吁人们回到更为本源的、前科学的生活世界。然而在孙向晨看来,胡塞尔没有发现欧洲的科学与语言之间也存在着逻辑一致性。换言之,生活世界有必要进一步跨出欧洲文化的“语言世界”。汉语哲学的任务,即是回溯“汉语世界”的本源性思想,探究现代汉语世界的融通能力,并在此基础上应对人类未来可能的各类挑战。

圆桌会议中,学者们在伦理和艺术方面的论述,也呼应了汉语世界的构想。香港中文大学博士生吴狄涛与中国政法大学的王政老师论析了苏轼的共生论与通感论,尤其是苏轼对于情感真实性与整体和谐的强调。吴狄涛与王政提到,这项工作不仅有助于澄清苏轼对于儒家的态度理解,更有益于当代伦理话语之丰富,使社会更具通感能力、更为相互关联。中国人民大学的李科林教授围绕着“艺”的概念展开,她指出,现代汉语中的“艺”多与“艺术”联系在一起,然而“艺术”对应的英文翻译“art”受到了欧洲文艺复兴的影响,使艺术关联于绘画、音乐和戏剧等具体的创作实践。当我们解构现代意义上的“艺术”概念,便会发现“艺”并不拘泥于技巧和方法层面的“术”,还存在着超越实用技能的理解。正是上述汉语哲学的钩沉与廓清工作,帮助我们重拾起那些被遮蔽的伦理、艺术内涵,使我们在面对未来世界的普遍性问题时,能拥有更多的理论工具和思想资源。

如今,越来越多的汉语哲学词汇成为了全球学界的关注重点,例如清华大学汪晖教授的“中国现代性”概念,是国际学界反思科学主义与西方现代性,理解中国乃至世界的一把钥匙;中国社会科学院赵汀阳研究员的“天下”概念,引起了西方学界十余年的热议。作为维护世界的普遍秩序,“天下体系”已经是全球治理领域里必不可少的政治性世界观。我们相信,汉语哲学既会是将来中国学者们的自觉意识,也是中国思想界为文明互鉴贡献的力量与智慧。

(本文部分参照北京大学外国哲学研究所微信公众号关联报道)

图:现场:刘枫林 照片制作: 李念

编辑:李念

责任编辑:李念

扫码下载文汇客户端

- +14