陈志勇是一位艺术家,他是首位获得凯特·格林纳威奖的亚裔画家,他的动画作品《失物招领》曾捧得第83届奥斯卡最佳动画短片奖……他创作的故事和绘画受到了世界各地读者的喜爱。

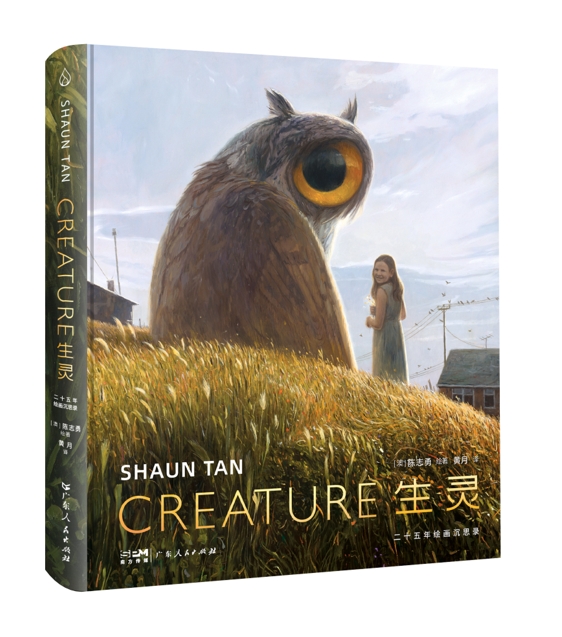

《生灵》是陈志勇首次对自己25年的创作生涯进行了回顾和沉思,在这样一部创作谈式的绘画集中收录了陈志勇200多幅画作,除了为《抵岸》《失物招领》《外郊故事》和获得凯特·格林威奖的《内城故事》等作品绘制的草图,还首次集纳了他此前从未面世的独立的绘画作品,甚至有一张3岁时的画作,所有这些创作,都与他痴迷的“生灵”有关。

陈志勇为这些画作进行了长短不一详细而真诚的注解,犹如在这样一本“纸上个展”中,他亲自担任解说员,用幽默哲思的语言,分享了从童年到成为创作者一步步寻找灵感并坚持创作的过程。

在这样一本“视觉上令人兴奋和产生幻觉”的画册中,或许你能从陈志勇所创作的这许许多多“生灵”里找寻到某种共鸣。

>>内文选读

伙伴

有人讲话,有人倾听,有人只是静静地坐在一起。

在我五六岁的敏感年纪里,一个周五的晚上,爸爸允许我熬夜看周播的“生物特辑”。当时我们家的电视机是一台老旧木皮的黑白电视,我看的那部电影叫《原子怪兽》(1953年,美国科幻电影),讲述了一只庞大的史前爬行动物因一次失败的核试验从沉睡中醒来的故事。这个荒谬的电影在我幼小的心灵投下巨大的原子阴影,也对其他怪兽电影深奋影响,并成为电影《哥斯拉》(1954)的灵感来源。更重要的,雷·哈里豪森精彩颤动的定格动画和高对比度的怪物,深深嵌入了我大脑里的爬行类动物边缘系统。当怪物踏过纽约市时一一彼时的我以为这个地方也是虚构出来的——看着城市化为齑粉,我觉得很有意思。这也是我记忆中第一次听说说“生灵”一词,指的是一个来自深渊的可怕怪物,最好别去惹它。

当然,在西方文化里,生灵与怪物常常是同义词,所有不求甚解的在结搜索都会得出这一结论。如果几千年来的故事传统有什么可以总结的话,那就是,对这些生灵黑暗且危险的判断在人类头脑中挥之不去。即使是没有特别唤起我们内心恐惧或道德警戒的生灵,比如那些含糊、中立甚至对我们有益的生灵,通常也被认为相当可疑——它们可能诡计多端,擅长交易,或扮演仁慈救世主,其帮助往往需要我们付出代价。我爱所有这些生灵故事,但对这些生灵更富同情的解读一直以来更吸引我。与通常的怪物概念相去甚远,它们在此处更像是一位伙伴,是自己人,而非外星人。对于生活在郊区的我而言,那些电影可以说是我在幼年时代的“郊区首席美术馆”。我对《E.T.》(1982)里的外星人涌起同情,对《黑水晶》(1982)里名叫Mystics的巫师心有戚戚,对《星球大战:新希望》(1977)里的那款任性好斗的圆柱体真空吸尘器R2-D2感到神往,对我来说,它们因为不是人类而更加充满人性。我注意到,我自己许多年后的故事也是沿着这个方向展开的一一即便我的生灵们大到骇人,长着尖牙和触手,我还是更愿意将其视作伙伴而非敌人,它们是我的邻居、朋友、同事,甚至爱人、父母或者手足。对于我们心申最私密的想法或情感,尤其是那些我们难以描述的东西,这些怪异的存在或许是最完美的共鸣。

这不是一次轻松的对话。那些生灵也像我们一样,复杂,多半是难以参透的,它们镇静自若,专注于自己的问题,常常遭遇误会或根本不被理解。无论是一张叶子形状的空白脸庞、一只有发条的眼睛,还是树丛中一个模糊的剪影:每个生灵都可能以同样的迷惑回望着我们,问出“你是什么”的问题。从这个意义上说,我们对于彼此而言都是怪物。一旦从我们自视甚高、自以为是的思维中撇去傲慢的泡沫,其下之池便静水流深,那就是动物性中最本质的奥秘。

在画一个生灵与人类为伴时,令我感兴趣的核心问题很简单:这些陌生人相遇时会发生什么?就像在现实生活中一样,我认为这是对个人品质的最佳考验一一面对一次全然出乎意料的邂逅,在理智层面如此具有挑战性,我们不能倚仗文化或认知直觉,而是遵从基本的情感本性,我们要如何做出反应?我们感到恐惧还是好奇?是怕防御还是同情?我们是收紧精心制作的身份盔甲,还是看到一个松开它缝线的机会,甚至欢迎对方成为一个朋友、一个平等的人、一个伙伴和一位老师?

这些生物并不全部迷人而友善。在本书里的许多画中,人与非人角色之间的关系轻微失衡。一旦脆弱的信任不再,两栖动物们愉快的纸牌游戏就会滑向恶局;倚在郊区篱笆上的奇怪机器不想通过招手问好交到好友,反而试图挑战和搅乱他们;被忽略的孩子们召唤来的美丽幽魂,可能是他们的护卫者,也可能是一个心存报复的雇佣兵,一个可怕的错误。在每一个例子里,我都不能完全确定画面背后的故事,但它们确确实实需要一些有说服力的阐释,这也是引我来到桌子、画架、素描本或像本书一样的出版物前面的动力,去邀请其他人一起,做出他们自己的猜测,去讲一个故事。

这是孩子们看到一幅画时自然而然会做的事,甚至无需向他们提问。所以,你在后面的画中会常常看到儿童出现,也就不足为奇。这部分是对于我自己魔法一般变出生灵的全盛时期(主要在我7岁到12岁之间)的肯定,同时也是对这个年龄的我们以如此可塑和开放的态度审视世界的认可。生命的基本意义和结构、存在之物的类别、行为的对和错、我们自己的身份,所有这些随时准备着为想象力所调用。这可能就是为什么儿童如此容易接受奇怪的同伴。它们是听上去那么正确的排列组合,是我们日常生活的写照,就像真的一样。毕竟,我们的许多密友和家人不也有点像奇怪的动物吗?别忘了镜子里那个人,正因熟悉,所以怪异。我想,在生命的大部分时间中,借由我们每天讲给自己的许许多多故事,我们一直在试图理解这种矛盾,思考这个我们碰巧称之为家的地方的陌生景象。童年远去而谜题未解,人生漫漫,季节变换,随着时间推移,它反而变得愈加复杂,愈加令人困惑。虽然无解,却指向了这样一个结论,简单至极,同时也让人感到某种奇妙的心安:在一个奇怪的世界里,人类也不过是另一种奇怪的生物,永远在寻求陪伴者——一个说话的人,一个倾昕的人,一个只是静静坐在一起,沉思我们所有人的存在多么神奇的人。

图:陈志勇

编辑:金久超

责任编辑:朱自奋