日前,组委会宣布,本届“金爵奖”的评委会主席将由影后巩俐担任,这将是电影节评委会主席首次由女性电影人担任。巩俐此前曾先后担任了戛纳电影节评委,柏林国际电影节评委会、威尼斯国际电影节评委会和东京国际电影节评委会主席。在为期9天的本届电影节中,她将与其余6名国际评委评选出“金爵奖”获奖影片。 (图/CFP)

第17届上海国际电影节将于6月14日开幕,日前,上海国际电影节组委会第一次向外界公布了这个国际A类电影节“选片人”机制和新一届电影节的选片人名单,一批电影节的幕后选片人首度走到台前为观众所知。

自1993年第一届上海国际电影节诞生以来,每年6月的上海都成为影迷狂欢的节日。不过,每年300多部影片是如何挑选出来的,一直不为外界所知。那么,历届选片人是如何被选择的,他们又有着怎样的选片标准,为此,记者采访了两位选片人,请他们谈谈过去几年的选片经历。

走近上海国际电影节“选片人”

据统计,今年参与到电影节选片工作的选片人近百位,其中有50人作为专业选片人士,来自全国各地,由从事电影管理、电影研究、电影主创、电影院线、民营影视制作、媒体与影评、影视教学、行业协会等方面的专业人员和从事电影相关行业的业内人士组成,负责在所有报名影片中选出适合参赛影片以及适合各类专题影展的影片。而团队的另一半则由上海高校研究生、博士生组成,主要负责技术处理、基础梳理及分类初选工作。从明年起,“选片人”还将扩大选片人甄选范围,面向社会,邀请50位普通百姓,作为市民选片人。

通过选片人选片,组委会最终将确定300部左右参展影片,17部左右金爵奖推荐候选影片和12部左右亚洲新人奖候选影片。目前,国际展映单元的策划基本确定,除官方推荐、首映盛典等传统单元,还首度增设4K修复单元,共计12个影展单元。

与以往相比,今年的电影节组委会设置了奖励机制,选片人推荐的电影,不管是在本届上海国际电影节获奖,还是在其他国际电影节获奖,都能得到追加奖励。而电影节结束后,组委会则要对选片人的工作进行考核、评估,不合格者将不再续聘。此举是为了推动选片人推举影片的积极性。与此同时,今年组委会允许选片人带片子回家,给选片人更大的弹性。片单提前提供,又为放映工作留出更充裕的时间,也可最大限度避免放映事故。

电影节组委会表示,本届公开选片人制度和名单,为的就是进一步加强、规范上海国际电影节参赛、参展电影的选片工作,保证国际A类电影节规格和品质,致力于吸引国内外大片、佳片参赛和参展,挖掘和培育亚洲影视新人,着力助推中国电影产业发展。

对话资深选片人王佳彦:每个双休日,都要连续看片十几个小时

王佳彦,网名“四眼老王”。时间长了,影迷们也这么叫他。“四眼老王”曾先后担任上海电影发行公司电影厅经理、上海电影发行公司办公室副主任,上海影城副总经理等,从上世纪90年代末期就开始参与上海国际电影节选片工作,主要负责审看参展影片。除此之外,他还负责电影节的排片。这样的双重身份,让老王在选片阶段就比其他选片人多了一重使命:“一边看片一边就要考虑,这部影片如果最后被选上,应该怎么排片才最合适。”

文汇报:选片过程是什么样的?

王佳彦:每年上海国际电影节都会有上千部影片进入选片范围,这些影片大部分是各个国家的制片和发行公司报上来的,有一些是电影节主动去邀请的,还有一些则是电影节在各地聘请的专业电影人推荐的。

入围影片确定之后,在终审之前要经过三道审片程序。一审要把片子从头到尾看一遍,主要根据影片的情节、内容作出判断,同时在观看过程中发现任何有疑点的地方,都要把时间节点标注出来;二审主要是考察影片的影响力,以及导演、演员、艺术水准等综合因素;三审根据一审、二审所涉及到的问题进行把关。

我负责三审,从3月底开始看片,到现在已经看了400部,接下来还要看多少现在还不知道。今年的影片数量明显大大超过往年,去年我在三审环节总共就看了400部。

文汇报:将近一个半月的时间看400部影片,平均每天要看7、8部?

王佳彦:都是利用业余时间,也就是双休日和工作日的晚上看片。晚上一般看4个多小时,双休日一天看十几个小时。会有审美疲劳,但这是工作。选片和平时看电影是完全不同的,不是从欣赏的角度,而是根据这么多年积累的经验和感觉来做判断,看得比较快。

文汇报:选片有统一的标准吗?

王佳彦:每个选片人都有自己的标准。我的标准,简单说来有三条:一是国际上比较有影响的。有些影片已经参加过其它的国际电影节,有的甚至还获了奖,我就会推荐。比如意大利的《罗马环城高速》,是一部纪录片,可能有些观众不感兴趣,但它是去年威尼斯电影节金狮奖得主,而且是威尼斯电影节历史上首次把金狮奖颁给一部纪录片,我觉得应该介绍给我们的观众。二是比较新的,甚至是世界首映的。

第三,我不会特别倾向于艺术片,有时反而会注重一些商业性影片。可能有些人会认为,艺术片平时进院线机会比较少,电影节上应该多安排一些,但我觉得,其实每部影片都有自己适合的观众群,而电影节应该是各种风格和题材集中展示的平台,要尽可能照顾到各种观众的口味,各种电影都要有,不能全是纯艺术的。从这个标准出发,我会对一些电影小国送来的影片稍微放开一些尺度,而对一些电影大国则收紧一些。比如今年,文莱第一次选送了几部影片来参展,我就愿意至少推荐一部给大家。影迷通常根据口碑和名气来选择电影,每年的电影节上,都有一些电影小国的作品受到冷落,其实这些片子里还是有佳作的。电影节是拓宽视野的好机会,希望大家抛开成见,趁此机会多涉猎一些“小片”,是看电影,也是了解地域文化。

文汇报:前面说到,选片和平时看电影完全不同。那在片单出来以后,再真正以观众身份看一部自己选出来的片子时是什么感受?

王佳彦:选片这么多年,还没有过这样的机会。没有时间。片单出来我就要忙着排片了。但也不遗憾,世界上每天有电影产生,错过了这些还有那些。

“《警界黑幕》开篇就吸引了我”

大学毕业后,蔡剑平凭着对电影的热爱,成为影评人,几年下来在业界小有名气。2011年在朋友的推荐下,成为上海国际电影节的选片人,一做就是4年。作为选片人,他的“命中率”挺高,去年一举拿下最佳影片、最佳导演、艺术成就奖三项大奖的大赢家《警界黑幕》就是来自他的推荐,而2012年他推荐的《盗钥匙的方法》也拿下最佳剧本奖。不过,在他看来,选片人就是“根据自身的专业标准,选出好的片子,至于最终能否在竞赛单元拿奖,还有很多因素,不是选片人的考量范围。”

近几年上海国际电影节的报送影片数量都在1500部到2000部左右,最终选出300部展映、竞赛片,蔡剑平笑言是“大海捞针”。虽然每个选片人看片是独立自主的,但工作量还是非常大,蔡剑平说,最多的时候一天要看上10部电影,非常疲乏。在这种情况下,一部好的片子会让人有眼前一亮、为之一振的感觉。对于他而言,《警界黑幕》就是这样一部片子,“影片开头的长镜头处理得非常吸引人。”基于自己“兼具商业和艺术价值”的选片标准,蔡剑平觉得“不管是节奏感、镜头感,还是叙事、制作水准,《警界黑幕》都表现亮眼,所以我立即联系了另一位选片人,请他也作推荐。”两人的联名推荐也为影片能够顺利进入组委会视野并最终获奖增加了筹码。

每年电影节公布提名名单后,网上都会有专业人士和电影爱好者对获奖名单做预测,作为选片人,会不会对自己所推荐的电影,有奖项上的预判?他表示,作为选片人,主要的工作就是完成电影节前期海选,至于影片得奖与否,还有很多因素的影响,比如片子是否最终参选,每年评委会成员个人的审美偏好等等,“这些既不在选片人的控制范围内,也不是选片人应该考虑的”,他说。同样的,他也不把《警界黑幕》的成功,看作是自己的功劳。“《警界黑幕》拿奖我当然非常高兴,但不代表我选出来的就是最好的。毕竟同场竞争的影片也都非常优秀,我不会因为自己推荐就更加偏爱。”

而除了每年10余部的竞赛片,选片人也要完成数百部展映片的选片工作。“眼前一亮”的时候会不会想要迫不及待地与影迷、网友分享?蔡剑平说,基于选片人的身份,自己不会做这样的事情。他告诉记者,海选过后,还有很多因素决定着影片是否能够来到电影节参展。一个提前的推荐,传递出的可能是“它将会最终参展”的讯息,从而让观众有所期待,如果最终没有入围或者展映,可能会让影迷们失望。“不过等到最终参展名单敲定后,我会做一些个人的推荐,为好的影片和电影节宣传造势。”蔡剑平补充道。

从3月进入选片工作,到5月中旬竞赛片入围公布。历时一个多月的选片也将告一段落,与其他选片人不同,蔡剑平还要参与电影节其他一些事务性的工作,只有电影节真正开幕,他才能真正放松,走到电影院跟观众一起欣赏自己选出的影片。他说,选片的时候,都是一个人坐在小屏幕前看的DVD样片,观影感觉与看在电影院大屏幕完全不同。而且选片时候是带着“任务”看片的,相信走进影院会有更轻松的一个心情。

相关链接

盘点上海国际电影节“掌门人”

谢晋:最“资深”的评委会主席

已故导演谢晋是1993年第1届上海国际电影节的评委会主席。作为中国第三代导演,谢晋无疑是最耀眼的一位。他执导的《女篮五号》、《牧马人》、《天云山传奇》等一系列影片,对中国电影发展起到了深远影响。在今年的电影节上,组委会也将采用最新的4K技术,修复谢晋的经典作品《舞台姐妹》,以飨影迷。

吕克·贝松:最“商业”的评委会主席

作为80年代法国的新锐导演,吕克·贝松曾担任第9届上海国际电影节评委会主席。早年以一部无声科幻片《最后的战斗》迅速吸引影坛瞩目,而后又凭借《地铁》和《碧海蓝天》在国际上赢得声誉。但是,伴随着《尼基塔》与《杀手莱昂》的推出,他向商业影片过渡的痕迹遭致不少争议。尽管如此,他仍是法国颇具分量的一位导演。2010年,他又携影片《阿黛拉的非凡冒险》来到上海国际电影节展映。

王家卫:最有文艺范儿的评委会主席

2008年,香港导演王家卫执掌第11届上海国际电影节。1988年,他以一部《旺角卡门》闯入大家视野,紧接着以《阿飞正传》获得香港电影金像奖最佳导演奖及金马奖最佳导演奖。而后更是凭借《春光乍泄》一举拿下第50届戛纳电影节最佳导演奖,成为第一位获此殊荣的香港导演。值得一提的是,在他执掌的这届电影节,不仅诞生了《陌生的亲情》这样颇有棱角,表现父女亲情的影片,也选出了第一位非职业的“影帝”哈尔滨市民警马国伟,他在影片《千钧一发》本色出演。

让-雅克·阿诺:最有中国情结的评委会主席

作为2012年第15届上海国际电影节评委会主席,法国重量级导演、编剧、制片人让-雅克·阿诺,早年在军中执导军事教育片。1976年,他以处女作《高歌胜利》获奥斯卡最佳外语片奖,一炮而红,是少数以海外为主要制作地和市场的法国导演。而他也与中国有着不解的情缘。1992年,他改编玛格丽特·杜拉斯的经典自传体小说《情人》,大胆启用香港演员梁家辉与15岁新人珍·玛琪,影片唯美的画面,至今为影迷津津乐道。

相关链接

“金爵奖”都颁给了谁?

《生活秀》

2002年第6届上海国际电影节“金爵奖”最佳影片、最佳女演员、最佳摄影

导演:霍建起

主演:陶红、陶泽如、潘粤明

制片国家/地区:中国

影片根据池莉同名小说改编,讲述发生在武汉吉庆街夜市上的一段故事。美丽的单身女子来双扬在夜市上经营着一家名为“久久酒家”的店面,其美味的鸭脖吸引不少食客流连忘返,生意红火。而追求者众多、为人爽直的来双扬却也有着不为人知的一面,母亲早亡,父亲另娶,自己早年的婚姻失败,而弟弟又因吸毒被送入戒毒所。影片看似琐碎,却塑造出一个生命力顽强、个性独特的底层女性形象。

《四分钟》

2006年第9届上海国际电影节“金爵奖”最佳影片

导演:克里斯·克劳斯

主演:莫妮卡·布雷多汉娜·赫斯普朗

制片国家/地区:德国

耄耋老人克鲁格夫人在过去长达60年里,一直在一所女子监狱教授钢琴,而她的学生仅有四人,三名犯人和一名狱警。即便如此,她的钢琴课也因其中一位犯人的自杀而面临终结。然而,随后入狱的叛逆少女杰妮在钢琴演奏上表现出了惊人的天赋,让克鲁格夫人重新燃起对音乐的渴求。两人间的隔阂与年龄差距,在音乐面前,也不再是障碍。克鲁格夫人不惜帮助杰妮越狱,登上德国歌剧院的舞台,完成了四分钟的震撼演奏。影片深入浅出,感人至深,得到评委会的一致赞赏。

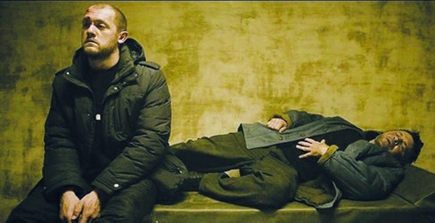

《警界黑幕》

2013年第16届上海国际电影节“金爵奖”最佳影片、最家导演和艺术成就奖

导演:尤里·贝科夫

主演:德尼斯·什韦多夫伊琳娜·尼兹纳伊利亚·伊萨耶夫

制片国家/地区:俄罗斯

故事讲述一位警官谢尔盖·索博列夫在赶往医院看望临盆的妻子时,由于车速太快,撞死一个路边玩耍的男孩。慌乱间,索博列夫打电话向警局同仁求助,全局上下都替他掩盖罪行,甚至杀人灭口。在这个过程中,索博列夫逐渐意识到自己的懦弱导致了无辜者的死亡企图阻止,却令自己深陷其中,表现了警察在法律与道德的界限之间犹豫挣扎的过程。在颁奖前,这部影片就凭借精彩的长镜头和紧凑的叙事,在候选影片的影评人评分榜中始终位列前三位。

文汇报首席记者 邵岭 见习记者 黄启哲