二〇〇七年七月底,谷林先生与扬之水(左一)、止庵(左三)及笔者合影。左边的绿窗,是先生的卧室兼书房。次年三月先生寄来这张照片,背面题语:“老怀情谊托书邮”。今天是谷林先生百岁诞辰。

我相信一个神秘定律:声气相契的人,总会有冥冥中的缘分注定相逢,甚至互相牵系在一起。比如,我与谷林先生“缔交”,是陆灏“为介”(先生后来回顾时的信中原语);与扬之水接上头,则是谷林先生介绍。——几个人又互为好友。

与林、水的交集,在我这里,最初是2000年初写了一篇关于周作人古希腊译事的文章,寄呈谷林先生指正,信中并提到听说扬之水《诗经名物新证》出版,但遍寻不获,遂请先生帮忙。——其时,与先生通信结为忘年交已两载,而对扬之水,则亦早就私爱其文、遥仰其学,且知道先生与水公过从甚密。

谷林翁在2000年3月6日的复信中,乃因我文而谈到他喜爱知堂,可是杂览多家,自谦“嗜欲太多”,“从吾所好”却“多歧亡羊”,导致治学根柢不深;由此赞扬之水:“丽雅(按:扬之水本名赵丽雅)考证诗经名物,真个是尽弃其学而学焉”;“丽雅的诗经名物考写定了,我还只是念了‘关关雎鸠’。”他关心我那篇文章投往所处,说可以等“丽雅来时问问她的意见”,看有什么门路帮我发表;也告知其时《诗经名物新证》尚未上市。

三天后的3月9日,先生又写来一张明信片:“昨日扬之水君见过,《新证》已出书,我业告以尊址,书当由彼寄呈。尚有《诗经别裁》我未及问渠已卒业待印否,兄收到新证后可一问。”并附了扬之水的地址。——我由此遂得与水公结缘。

扬之水是谷林先生来信中经常谈到的,以下再选录一些有实质内容、能见其人的段落,或可作本书正文的一点侧面补充,看看林翁在与水公的鸿雁对谈之外,与我书翰私语中是如何评说这位密友。

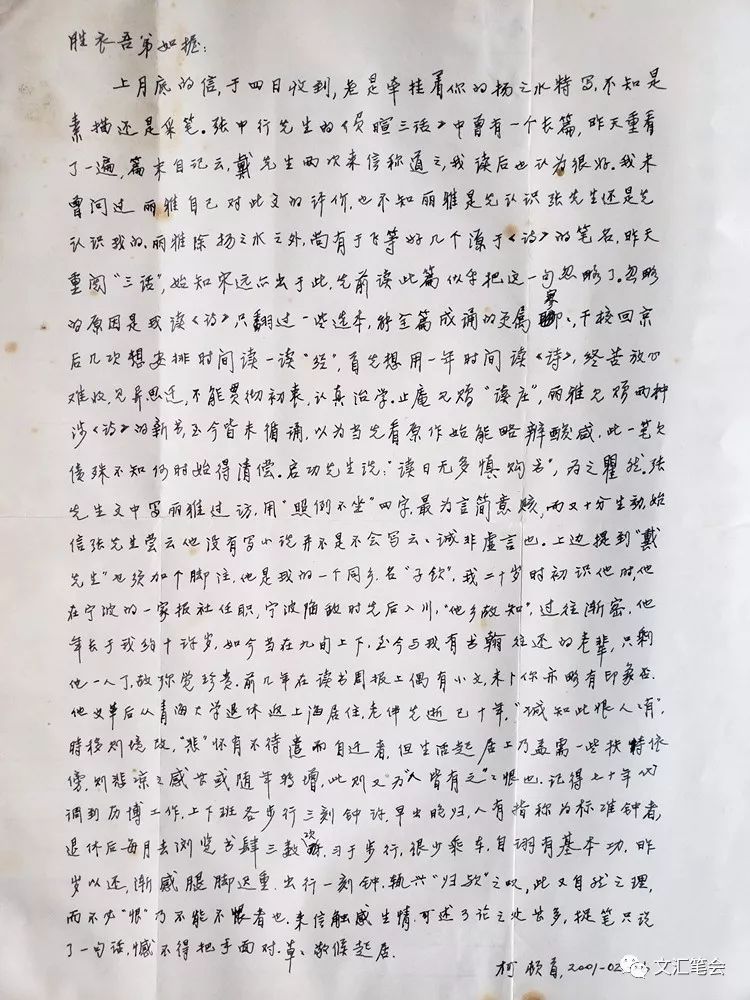

2001年2月26日信:

老是牵挂着你的扬之水特写,不知是素描还是彩笔。张中行先生的《负暄三话》中曾有一个长篇,昨天重看了一遍,篇末自记云,戴先生两次来信称道之,我读后也认为很好。我未曾问过丽雅自己对此文的评价,也不知丽雅是先认识张先生还是先认识我的。丽雅除扬之水之外,尚有于飞等好几个源于《诗》的笔名,昨天重阅‘三话’,始知宋远亦出于此,先前读此篇似乎把这一句忽略了。(……)张先生文中写丽雅过访,用“照例不坐”四字,最为言简意赅,而又十分生动,始信张先生尝云他没有写小说并不是不会写云云诚非虚言也。

谷林先生来信中谈及扬之水的其中一封

同年3月18日信,对我寄去的关于扬之水的文章草稿作了一些文字订正,然后写道:

丽雅与我曾在历史博物馆共事,当时并不认识,读《负暄三话》后始知道。《读书》创刊后,因与倪子明兄相熟,又住在同院,与《读书》的关系,悉与子明兄交接,数年未曾认识她。自与她相识,承其殷厚,如杂写小册(按:指《书边杂写》),即系她一手促成。其时我住在北京医院等胃肿瘤切除手术,此书出版,丽雅持之来院,实“书趣文丛”问世之第一种也。我躺在病床上,默无一言,想起徐调孚病逝前不久,中华书局同人火急赶印其旧作《人间词话注释》,也是赶出来送到他的病床上的,古籍整理专刊上我读过中华同人所写的纪念文章:徐调孚接过去,反复看,笑着说:真高兴,真高兴!丽雅又虑及我医院恐有急需,又为预支稿酬,另外开支给校对费。凡此我均未一言道谢,盖辞不能达意。吾弟此作,盛称其才,更盛重其情,可谓深得吾心焉。要我提意见,草草看过,而原著两种犹未卒读,如何提得出意见来?丽雅先前曾有一次约我写序,我推辞了,据丽雅说,我允诺过要给她的一本书写一则随笔,我都忘了,是为轻诺寡信。吾弟‘报德’之辞,读之如被猛击一拳。

以上情形,他此后还一再说到。如2002年1月30日信,由《书边杂写》的陈原序谈起:

先是辽教与脉望有约,编入“书趣文丛”的每一种,都要有“名家”序,还排了名家的座次:第一、季羡林,第二、金克木……。我缴稿时无序,脉望问我道:“如果我代你求得一序,你反对吗?”我岂能那一般狷介,拒人千里,自然就接受了,但事先既不知求自何方尊者,也没有得窥真经。我因胃肿瘤切除手术住院,脉望唯恐意外,此书乃提先当做此辑的首种抢印出来,并亲送来至病床。

至于推辞为扬之水作序,2002年10月16日信从另一角度谈过:

范用有一次托人给我带来一本书,我打开一看,是邓云乡的《鲁迅与北京风土》,附信说:可以写一篇书话。其实我早就买了这本书,只因前面第一篇谢老的序言,读后倒了胃口,就把此书搁下,不想读它了。以后我发现邓君有好人为之作序之癖,他的书前常不止一篇序,记得《日知录》尚称一书不可两序,看来顾炎武自有道理,邓君本人的文字极佳,我因范用之荐,才未与之相失,以后见其书必买,而其书前挽人所写的序言每不能与其书相称。赵丽雅早先编她自己的书话曾约我作序,我推辞了,颇惹她生气,我向她说明上面这点经验,她也不爱听。

2003年9月12日信:

扬之水在《万象》接连有‘大’作,你北来之事不知告诉了她没有。她在张中行的特写里是“照例不坐”,给我送书或带信辄留在收发室,所以是“过门不入”,除了几次止庵约她同来见访,此外便“翩若惊鸿”了。不过决非耿介绝人,每每大声言笑,不让须眉。

2004年8月26日信,谈与友人间的书物往来:

扬之水则又几次送过来退回去,《古今》合订本“来去”了几个回合,当《读书》编辑部犹在敝寓对街,我曾让外孙随我抱着《两汉书》的补注本送到她那儿去,第二天她竟抱了她的自藏本送还,说“我们交换一下”(这自然又显见我的冒失)!

2005年3月27日信,谈他写给扬之水、止庵和我的书信之结集,“书名经止庵拟作‘简札三叠’,他说征询过扬之水,扬公以为叫起来响亮,她很是称赏。”(按:后来出版时的正式书名是《书简三叠》。)又:“费孝通一事,在致扬信中也谈过,上回她与止庵同来时我拟抽删,她却主张保存,止庵似在两可之间,听止庵定夺去吧。”

2007年丁亥重阳信:

上次握手后,止庵、丽雅均无音闻。丽雅自《读书》创刊即相交识,至今积三十年,我犹未去过她的住处,你这回远道而来,仓促之间竟留下如许相片,思之惊愧。荆公诗云:‘岂无佳宾客,欲往心独懒’,只因为“北窗古人篇,一读三四反。”我则两废之,岂非衰惫之极,无可救药也。

另有一通旧函,可与上述照应,2003年11月9日信:“扬之水住处离五十年代初的旧出版总署、新华总店不远,即总布胡同东头,我脚懒,相识廿余年,没有去过她家。止庵的住处我更找不到了,据他说,大约来回一趟便要三个小时,如有所商询,真不如写一封信更好——而多留几行笔墨,得间翻看,愈为有意趣了。”

由此衍生一下,非涉水公,另抄一点谷林先生对书信的看法。2004年6月26日来信中说:

印书翰一事,早先几个熟朋友在闲谈或来信偶然提起过,我则一直也只当“闲话”听之。它如值得印行,应起两点作用,一则是提供史料,二则是其作者已属后之读者的研究对象;而我与这两点相距遥远,断无全部搜拾印出的道理。偶有亲旧在此中得少情味,不是生平书札的全部,而且也不是一通长信首尾悉具的通体,无非小品随笔中偶有隽语可以会心一笑的段落而已。

——谷林先生的尺牍,不说“史料”和“研究”的价值,仅仅是这份现今不会复有的“意趣”、“情味”(真的,再没有人那样写信、和写那样的信了吧),已足珍贵。

先生对我所谈书信观,还有几句我特别喜欢,是1999年10月11日信:

我们既不议论军国大事,又非对账索欠,殊无急匆匆赶得满头大汗之必要,尽不妨你说你的,我说我的。命题作文,步韵和诗,有问必答,针锋相对,自不属于书笺往还的范畴。一下子岔开去说些天外飞来不着边际的闲话,猝不及料,或者反倒能赢得些许出于意表的欢喜。

类似意思,谷林先生直到2008年8月15日信中仍谈到:“我俩的来书往札,确非一问一答,尽可各说各自的话,这样乃更多真情实意。”——只是,从此以后再未能这样真情实意地来书往札各说各话了,这是他写来的最后一封信。

现在扬之水将与谷林先生的通信结集,那是比我更久远更丰盈的情意,更足珍视。书题《爱书来》,先生1999年5月29日给我的信中也解说过:

十七日接奉八日手书,欠账多日了。‘惯迟作答爱书来’,梅村是祭酒,可以这么说,我当然不能引来作为前例而自解。其实我倒也不一定‘惯’,(……)或则还略略保存一点儿向上争胜的念头,有那么一点精神,希望复信能稍具体面,与来书纵不能旗鼓相当,也还堪入目,不至于惹人耻笑。

说到题目,关于本文,“林下水痕”,起因固然是以谷林、扬之水二人名字取巧,但确定下来后,重读谷林先生给我的手札,发现他一再提到退休后的“林下生活”。特别是2001年立秋后三日信中,抄录了后山居士的《寄答泰州曾侍郎》,前半截是:“千里驰诗慰别离,诗来吟咏转悲思。静中取适庸非计,林下相从会有时。”——甚感天意缘分,让我能在某种程度上与先生“林下相从”,这是我的莫大幸运。

关于重读手札,这已不知是第几回了,又多得一次情致氤氲。当中固有沉吟惆怅,但最直接的感觉是一句老话:如坐春风。与这样的长者十余年的交流,真好真舒泰。或嫌那四字老话太滥俗,那就转引谷林先生自己的言语,他在2004年5月23日信中说到,重见戴子钦寄回给他的早年旧信,“往迹浮动,为之神往。”我的感受亦正如此。

这次是因写此跋而重览先生历年来信,但下笔前却没有先读本书正文的尺牍,反正我作为后辈也不适合去评鉴林、水之间的通问,那就正不妨不受他们的影响而自说自话。然而,最后还是忍不住,在书稿中检索了林翁致水公信里谈到我的内容。看过之后,却还是如前引谷林先生之于扬之水:“默无一言”了。再具体一点吧,因为这本《爱书来》牵连所及忆起与先生相交的“往迹”,那种心底回环的情形,仿佛谷林先生之于他一位师长——先生给我的信,多次谈到他的早年经历,一再说及高中的国文老师,对他从学业上到后来工作、生活中的扶持帮助,其中1999年12月11日信中这样写:

毕业时节,师生在教室里聚了一次餐(学校食堂操作,备酒)。席散,老师略有酒意,拉我到扶梯下说了几句悄悄话,提出两个要点:一是说我出去工作以后,不管遭遇什么困难,都可找他商量;二是希望另外商谈一次,研究能否继续升学。我一句话也没有说,对答不上,也从来不曾指望过能从人间听到这般温暖熨帖的语言,眼眶里满是泪水,怎样也强忍不住流淌。(……)这位老师在“文革”开始前病故,这是我在人间欠下的第一笔情债,无法清偿。他给予我的震动自然极为巨大,使我至今于进退取予之间,常常要惭愧地自责:我的道德品位太低下了。

——嗯,一模一样,这就是我重温谷林先生来信(包括他给扬之水去信提及我之处)的心情。越是深重的恩义,越只能如此。

深重的东西只放在深心记取吧,我以前写过近十篇有评论性质的关于谷林先生的专文,这回就基本只取知堂抄书体了。抄的还都不是本书正文的书简,要请水公和出版社原谅我这“岔开去不着边际”的跋文。

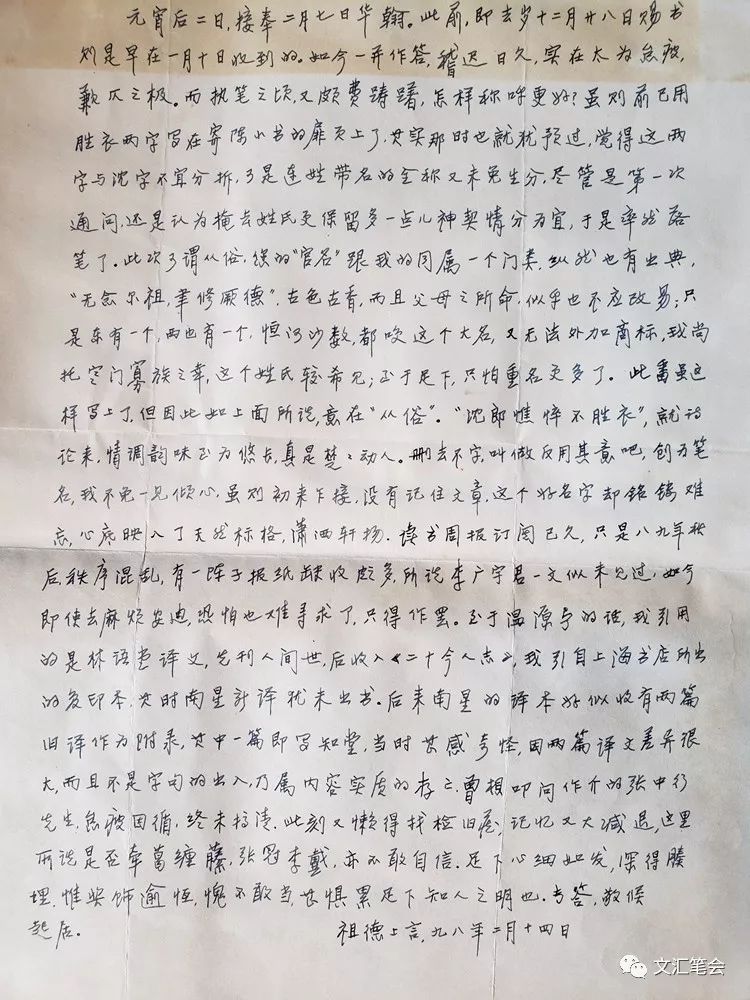

谷林(劳祖德)先生写给笔者的第一封信

还要感谢水公和出版社,让我有机会在谷林先生诞生一百周年(12月)、逝世十周年(1月)的这个特别年份,留下个人的一点微痕。但如前述,对于先生,请恕我无法多说什么了,倒是想再夹带一点其他“私货”,关于水痕之外的另一份心痕。

今年初,谷林先生仙游十载的那天,恰是我一位好兄弟周生出殡之日,伤哉!我所得第一本先生的书,《书边杂写》,最先就是周生送我的初版,因为他知道我对先生的推崇,而作为大学同窗、多年好友,彼此同道中人、气息相投,他也是喜爱谷林翁的文章才会买来贻我。后来我结识了谷林先生,想请先生在书上写几句话,先生则另赠我重印本,于卷末写下题跋。此事我曾在旧文谈过,但没有引题语全文,今录如下:

此旧作之第二次印本,误植略有更正,亦未能尽扫也。胜衣将北来,先期寄其八年前得诸佛山周君之初印本令余补识数语,留为纪念,感沁心脾,辞穷难宣。年来殷勤赐笺,积藏盈箧,时时回环,亦不暇从头细数。胜衣笃好声诗书画,皆非余所娴习,而于余一意拳拳,自是宿世因缘。晤会无多,但有驰系,聊志两语,持赠此卷:淡墨斜行情未了,老怀旧谊托书邮。癸未秋分后一日,记于北京。劳柯。

这应该是谷林翁与周生唯一的交集。他们都是启我惠我至深至厚的人,我没能为两位做过什么,惟在铭感与痛惜之余,愿他们天上相逢。——会的,以他们日子的巧合,以他们可谈得来的书生本色。

借此再重复开头的说法:声气相契的人,总会冥冥中注定相遇、相牵。就像这本《爱书来》,除却扬之水,整理者秦蓁、责编陈飞雪,与我这个作跋者,彼此之间原亦皆各有旧谊,如今围绕着谷林先生的书邮,得以纸上相聚。

如此,愿本书这些旧时鸿雁所展示的、谷林先生那份“淡墨斜行”的书人情致,也在世间牵系更多的同好。会的。

2019年9月8日,白露。——白露的物候是“鸿雁来”,为这本鸿雁之书写下此跋,亦为宜焉。

(《爱书来:扬之水存谷林信札》,上海译文出版社即将出版)

作者:沈胜衣

编辑:钱雨彤

*文汇独家稿件,转载请注明出处。