虽然从天文学的角度来看,二十四节气平均分配了太阳在一年里走过的黄经度数,但正如梁山好汉各有各的座次一样,节气与节气之间也并非“平起平坐”。处暑,便是二十四节气里存在感不那么强的一个,甚至连名字本身的含义都显得暧昧。

唐代孔颖达注《逸周书》云:“处暑,暑将退伏而潜处。“元代吴澄《月令七十二候集解》又载:"处,止也,暑气至此而止矣。"可见“处暑”即“暑气到此为止”之意。中国天文学会将处暑的英文译名定为“End of Heat”,是不带一丝修饰的直译。然而问题来了:二十四节气之间有着颇为明显的对应关系,在“四立”定下的框架里,夏至对应着冬至、春分呼应着秋分,如果一年暑气消弥之时有一个处暑,那为何冬云春来之时到来的不是“处寒”,而是雨水呢?

细细品味,其实“处暑”二字隐藏着一种无奈的浪漫。唐代张怀瓘《文字论》中言:“日月星辰,天之文也;五岳四渎,地之文也。”节气的命名,大抵依托于这里的天、地之文。如“四立两分两至”是以太阳为参照物,这是天之文;雨水、白露、霜降等以气象为参照,这是地之文。而到了立秋之后的这段时间,太阳并没有停留在地标性的节点上,天地山川也没有发生明显的变化,古人最终只能“反求诸己”,以自身的冷热感知将这一时间点命名为“处暑”。立春之后的节气可不可以叫“处寒”呢?当然是可以的。但那时的正是自然界草木萌动、生机勃发之时,纵然不以“雨水”为名,五岳四渎中也尚有众多的物候备选,“处寒”二字终究是不够有韵味。

由此看来,二十四节气虽然严格按照“五日一候、三候一气”的时间平均分布,但时间的纹理却疏密有致。如果将“四立两分两至”看作自然界的红绿蓝三原色,那处暑就是草木绿、玛萨拉酒红、鸢尾蓝这些微妙而难以描述的色彩,需要人类达到一定文化自觉才能精确定义。这种难以描述,让处暑有了别样风光。

处暑还是暑 仍有秋老虎

关于处暑的诗远不及立春、清明、冬至这些“热点节气”密集,但宋代仇远的一首《处暑后风雨》却写得颇为闲适雅致:“疾风驱急雨,残暑扫除空。因识炎凉态,都来顷刻中。纸窗嫌有隙,纨扇笑无功。儿读秋声赋,令人忆醉翁。”

诗的大意是:疾风劲雨将残存的暑气一扫而空,天气顷刻间便寒冷起来。带着缝隙的纸窗不耐冷风,团扇已派不上用场。听到孩子们诵读《秋声赋》,令人回想起其作者:自号“醉翁”的欧阳修。

仇远的诗,起笔在处暑,重点其实在风雨。民谚道是“一层秋雨一层凉”,将“残暑”一扫而空的是突如其来的“疾风急雨”,而不是处暑。事实上,处暑时节还远远称不上凉爽,清代顾禄《清嘉录》里说得分明:“土俗以处暑后,天气犹喧,约再历十八日而始凉。谚云:‘处暑十八盆’,谓沐浴十八日也。”意思是处暑之后,炎热的天气至少还会持续十八天左右,只是顾禄所处的时代尚无桑拿,不然“处暑十八盆”真可能会改成“处暑桑拿十八天”之类的谚语了。

百姓眼中的处暑,其势甚至比三伏天还烈,尤其是在江南,甚至还有“大暑小暑不是暑,立秋处暑正当暑”的说法。这便不免令人觉得讶异:处暑的“处”的确是“停止”的意思,二十四节气中至热当数大暑、小暑,之后又经过了立秋的过渡,到处暑应当已迎来了由热转冷的转折点,但为何百姓还畏秋如虎,以至于这一时节有了“秋老虎”的“恶谥”?如此说来,处暑是不是起错了名字?

花开两朵,各表一枝。如前言所述,二十四节气中的大部源于天、地之文,如“四立两分两至”这种以太阳运行位置为基础的节气,只要宇宙环境没有巨大的变化,其特征便能保持极强的稳定性。然而,寒暑却源于人自身的冷热感知,这种主观感受终究有些说不清道不明的因素。在同一地域,人与人之间的体感尚不能一概而论,当将二十四节气放诸于疆域辽阔的中华大地时,体感差异自然会愈加明显。

节气的形成不是一蹴而就的。西周时出现了七个节气,直到先秦时二十四节气名称均已出现,被记录于《逸周书》中。当时的中华文明以黄河流域为中心,节气自然也以中原地区的物候为基础,不可能兼顾“四夷”。节气这一套文化系统向江南传播,至少是在汉武帝刘彻颁布《太初历》之后的事,而真正在江南扎根就更在唐宋之后了。可想而知,当中原已经春暖花开时,西北高原依然萧瑟凄楚;当北方人已经感叹“暑气到此为止”时,南方人依然还要在漫长的酷热环境中苦熬过十八天。“环球同此凉热”六个字,放在夏秋之交的中华大地,也要变成“人类的悲欢并不相通”了。

从另一面来说,至冷为寒,至热为暑,纵然处暑时暑气已如强弩之末,但等待其势力消退毕竟还要花上一段时间,大自然有大自然的惯性。如同夏至意味着白昼渐短但不意味着昼短于夜一样,处暑也绝不能让酷热的天气戛然而止。农历中最热的“三伏天”以立秋后第二个庚日前一天为结束,毗邻着“三伏天”的处暑当然不太容易能感受到凉意,但清晨与夜晚的寒意已经消然强大起来。白日里若偶然来一阵大雨,也能让天地一下凉爽起来,那便是仇远《处暑后风雨》中所感叹的“因识炎凉态,都来顷刻中”了。

古人有画九的习俗:在冬至日准备一幅《九九消寒图》,上画八十一朵梅花,每天用红笔涂一朵,涂完之日便是数九寒冬结束之时。其实,农历中的“九九”不仅包括“冬九九”,也包括“夏九九”,囊括了一年中最为炎热的时段——而处暑,便处于七九、八九这一时段。民间有与之相配、版本众多的《九九歌》,如“七九六十三,床头摸被单;八九七十二,子夜寻棉被”“七九六十三,夜眠寻被单;八九七十二,被单添夹被”“七九六十三,床头寻被单;八九七十二,思量盖夹被”……

显然,这一众《九九歌》也以中原地区百姓的体感为基础,中国位于北半球,太阳的余威在北方消退得要快一些。而在江南,古人显然有另外一番体验。南宋范成大在《秋前风雨顿凉》的颔联中写道:“但得暑光如寇退,不辞老景似潮来。”范成大将暑气视为“寇”,倒颇符合处暑的内蕴:处暑标志着暑气势力渐退,但在南方这个盛夏国度的传统疆域,暑气滞留的时间明显要长很多。江南人感叹:“处暑还是暑,仍有秋老虎。”或许,江南人自古以来就对处暑这个节气不太买账——立秋已经半月有余,真正意义上的秋天却还是遥遥无期呢!

如果说黄河与长江是在大尺度上分割了人们对处暑的认知,那城市与乡村则从微观层面让处暑更加多面化。南宋陆游《秋怀》有云:“城市尚余三伏热,秋光先到野人家。”同是初秋时节,闹市里的三伏天余威未尽,乡间却已盛开了浓浓的秋意。城市与乡村不过一墙之隔,暑气之分便已如此鲜明,仅仅处暑二字又岂能囊括整个中华的地大物博呢?

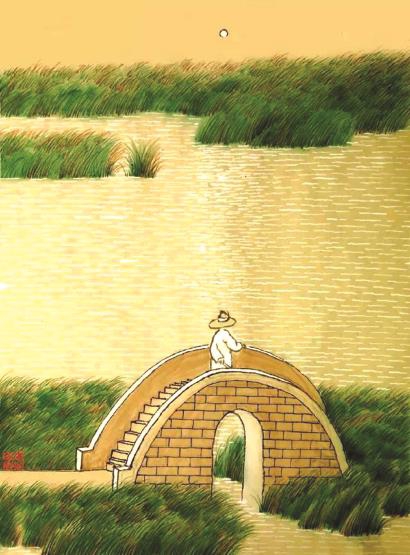

老树画画笔下的处暑

《秋声赋》里的处暑三候

《处暑后风雨》的最后一联为“儿读秋声赋,令人忆醉翁”,这里取典于“醉翁”欧阳修的名篇《秋声赋》。《秋声赋》被誉为两宋文赋典范,名气与影响要比《处暑后风雨》大得多,其中的名句足以与《赤壁赋》“盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬”相媲美:

“草木无情,有时飘零。人为动物,惟物之灵;百忧感其心,万事劳其形;有动于中,必摇其精。而况思其力之所不及,忧其智之所不能;宜其渥然丹者为槁木,黟然黑者为星星。奈何以非金石之质,欲与草木而争荣?念谁为之戕贼,亦何恨乎秋声!”

欧阳修在赋中借秋声告诫世人不应悲秋恨秋,而应反求诸已,而这种不屈的精神背后,反过来更加印证了秋日肃杀的氛围。《秋声赋》中描写秋状“其色惨淡,烟霏云敛”,秋声“凄凄切切,呼号愤发”。在节气中,最与《秋声赋》气质相符合的,当数处暑。何出此言?且看处暑三候:鹰乃祭鸟、天地始肃、禾乃登。

鹰处于饼类食物链的顶端,是天生的猎杀者。中国人自古对鹰多有推崇,《列子·黄帝》有“黄帝与炎帝战于阪泉之野,帅熊、羆、狼、豹、貙、虎为前驱,雕、鹖、鹰、鸢为旗帜”的描述,可见早在上古时代,鹰便是能与熊狼之属媲美的猛禽,连黄帝也不忘在旗帜中绣上鹰的图腾以壮军威。古人对鹰的偏爱也体现在节气时令中。七十二候里,关于鹰的就占了三条,分别是惊蛰第三候鹰化为鸠、小暑第三候鹰始鸷、处暑第一候鹰乃祭鸟,三候相加,俨然能与一整个节气的时分庭抗礼。

鹰乃祭鸟,与前面二候又有不同。古人认为禽鸟“得气之先”,与人类和其他生物更能提前感知时令变化,因此在小暑尾期就开始学习捕食之术,为初秋的实战做准备。然而真到了处暑这个本该大快朵颐的日子,鹰却“杀鸟而不即食,如祭然”。与此同时,古人还发现鹰捕杀的多是老弱病残之属,从不对正在孵化或哺育幼鸟的禽鸟出手。这两件事被古人总结为“犹人饮食祭先代为之者也”和“不击有胎之禽”,鹰因此被视为义禽,正呼应了秋日的肃杀之气。

如果要在二十四节气中选出一个“处寒”,那非雨水莫属。而雨水的第一侯正是獭祭鱼,和鹰乃祭鸟遥相呼应,这自然不能仅仅归为巧合。只是,獭祭鱼之后,迎来的是候雁北、草木萌动的生机,而鹰祭完鸟,便天地便开始肃杀起来。

《秋声赋》中的秋,是凛冽而伤感的:“夫秋,刑官也,于时为阴;又兵象也,于行用金,是谓天地之义气,常以肃杀而为心……物过盛而当杀。处暑时暑气渐消,寒气渐盛,从气象学角度来看,这是只一种自然现象,可以用太阳运行的轨迹加以解释。而在天人感应的思想认识中,暑寒之间的此消彼长则代表了天道的不同面孔。《淮南子》云:“季夏德毕,季冬刑毕。”古人治国崇尚“德主刑辅”,而由夏及冬,正是天道由“德主”向“刑辅”的转折点。“秋冬行刑”,或者说“秋决”,是中国死刑执行制度中的传统,除谋反大逆等重罪“决不待时”之外,其余死刑均应等到秋季再加以执行,因为此时“天地始肃”,杀气已至,可以申严百刑,以顺天行诛了。

《逸周书·月令解》中记载:“凉风至,白露降,寒蝉鸣,鹰乃祭鸟,始用行戮……是月也,命有司修法制,缮囹圄,具桎梏,禁止奸,慎罪邪,务搏执,命理瞻伤察创,视折审断。决狱讼必正平,戮有罪,严断刑。天地始肃,不可以赢。”这一时期,明刑弼教之类的法制工作成为有司衙门主要任务,春耕秋收,在秋天替老天收取死囚的性命,与自然界“摧败零落”的景色正相应,人间的秩序由此与天道相统一。

因为天人合一,“春耕秋收”中的“秋收”,自然也指向了人间谷物的收获。而这,又引出了处暑的第三候:禾乃登。禾乃登,又作“农乃登谷”,指的是谷物开始成熟,农人即将迎来收获的季节。七十二候中有两候与收获相关,另一个是小满第三候麦秋至,代指的是夏收,这当然比不上秋收重要。秋收承载着一年中最重要的收获季,因此农人们对这一时间段的天气非常敏感,与之相关的农谚可谓信手拈来。“处暑高粱白露谷”“处暑高粱遍地红”“处暑十日忙割谷”,说的是处暑时节恰好是高粱的收获季;“处暑栽,白露追,秋分放大水”,指大白菜在处暑时节应该移栽定植。更多的还是形容处暑时雨水的宝贵,如“处暑若还天没雨,纵然结子难保米”“处暑里的雨,谷仓里的米”“处暑之雨,粒粒是米”……当然,还是应了中国地大物博的现实,北方人期盼处暑下雨,在多雨的江南,农人们却要叹息“处暑若逢连天雨,纵然结实也难留”了。

水中的河灯 桌上的鸭馔

二十四节气中未能直接承载天、地之文的大约占三分之一,细细数来,有清明、小满、芒种、小暑、大暑、处暑、小寒、大寒八个。这其中除了与寒食节渐渐融合,最终成为四大传统节日之一的清明外,其他节气都没有大型的国家祭祀活动。不过,关于处暑的古老民俗却比比皆是。

农历是阴阳合历。节气以地球绕太阳公转的运动周期为基础,月份按月球的月相周期变化来安排,因此农历中的节气与月份分属阳历和阴历两套系统。处暑作为秋季的第二个节气,大致与俗称“七月半”的中元节时间相当,因此处暑的民俗也大多与中元节相关。

何为中元?道教认为,天地万物由天、地、水“三元”所生,其中正月十五天官紫微大帝赐福,为上元节;十月十五水官洞阴大帝解厄,为下元节;中间的七月十五地官清虚大帝赦罪,便是中元节。地官赦罪为何要在七月半呢?七在传统中是阳数、天数,天地之间的阳气绝灭之后,经过七天可以复生,故《易经》云:“反复其道,七日来复,天行也。”从物侯来看,这一时期既是天地始肃的日子,又是谷物丰收的日子,远古的农人们选择这一时间用时令佳品向神灵、先人献祭,祈祝来年有个好收成,是再自然不过了。

中元节的另一个俗称是“鬼节”。处暑前后,暑气渐退,在古人心中这是阴阳交错的开始,而到了七月十五这一天,地府会打开鬼门关释放亡魂,逝去的祖先会借这个时机回家探望子孙,各地的风俗大多都与这一文化信仰有关,如放河灯、祀亡魂、焚纸锭、拜土地公等。这其中最为具特色的,要数放河灯。

河灯又称“荷花灯”,一般是在防水的底座上放上灯盏或蜡烛,灯体由彩纸折成,简单者如一瓣荷花,复杂者则叶片层叠、华丽繁复。中元节之夜,人们将做好的河灯放在江河湖海之中任其漂泛,既是为了寄托对先人的哀思,也是为了普渡无依无靠的孤魂野鬼。河灯可为鬼引路,待鬼过了奈何桥,灯也便灭了。而在岸上,商人们也富有默契地关了店铺,摆上香案,供上瓜果。夜幕之下,湖海之上,星垂平野阔,月涌大江流,河灯与星光交相呼应,那般景象,却是工业化时代的人们无从想象的。清代乾隆皇帝诗云:“满湖星斗涵秋冷,万朵金莲彻夜明”,虽然写出了景致,但风景背后的人文传统,只怕未道出万一。

如果说中元节放河灯是为彼岸引路,那处暑食鸭的风俗则调理了人间的风味。中国传统美食的一大传统就是药食同源、以食进补,不同的食材对应着不同的季节,补秋之事,一点也不比补冬含糊。

处暑的鸭馔是补秋中的佼佼者。“暑气至此而止矣”,这一句话不仅反应着天道,也对应着人体。传统医学理论认为,随着秋季后自然界的阳气由疏泄趋向收敛,人体内阴阳之气的盛衰也随之转换,容易出现疲惫感,产生“秋乏”。处暑时宜饮食宜转向清淡以润肺防燥,并多吃益肾养肝、清热安神的食物——鸭肉性凉味甘,具有滋阴养胃、利水消肿的功效,可以平复干燥天气带来的不适,是这一时期进补的上上之选。面对食鸭这件事,南北达成了共识;但面对如何食鸭这件事,便各有各的分寸了。烤鸭、白切鸭、柠檬鸭、核桃鸭、子姜鸭、荷叶鸭、核桃鸭、老鸭炖汤……北京有一道“处暑百合鸭”,以当季百合、陈皮、蜂蜜、菊花等食材调制,味醇鲜美、营养丰富;江南则更有在处暑时节送邻人萝卜老鸭煲、红烧鸭块等鸭馔的传统风俗,叫作“处暑送鸭,无病各家”。

随着时代的发展,捧着一碗老鸭汤走亲访友的日子当然是一去不复返了,不过若想追寻古意,倒是还有不少选择。嗜茶如命的福州人在处暑之后会放下凉茶,拾起龙眼和糯米制成的“白丸子”,龙眼泡饭更是寻常人家厨房里一道亮丽的风景。广东人则继续煲着药茶——入秋要吃点“苦”,这对清热、去火、消食、除肺热等都颇有好处。如果这些还觉得麻烦,那到奶茶店喝杯酸梅汁也是个不错的选择,所谓“处暑酸梅汤,火气全退光”嘛……

最终,还是处暑吧!虽然自然界缺乏明确的指示,但无论如何,一年之中最热的天气终于还是结束了。陆游是怎么说的?“四时俱可喜,最好新秋时,柴门傍野水,邻叟闲相期”。一千年过去了,陆游行经的土地早已耸立起巍峨的大厦,但人们还是和那时一样默默等待着暑气散尽,等待着收割的水稻变成餐桌上香喷喷的米饭。

作者:江隐龙

编辑:范昕

策划:范昕

责任编辑:李婷

*文汇独家稿件,转载请注明出处。