吃过晚饭,方祥收下第二天要穿的衬衫,就准备睡了。从上午8点到次日清晨6点,迎接他的是长达22小时的“随机任务”——转运阳性感染者。

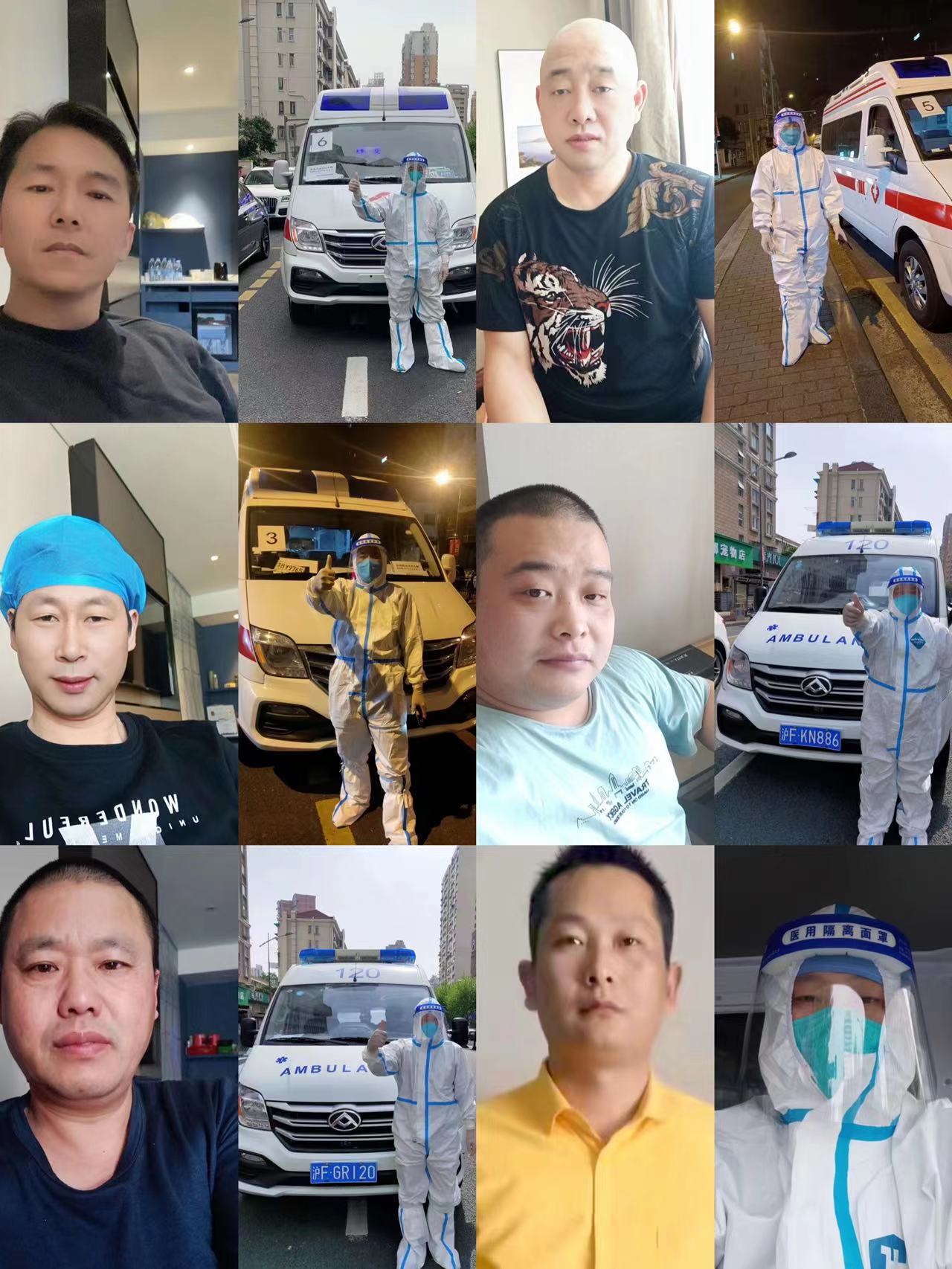

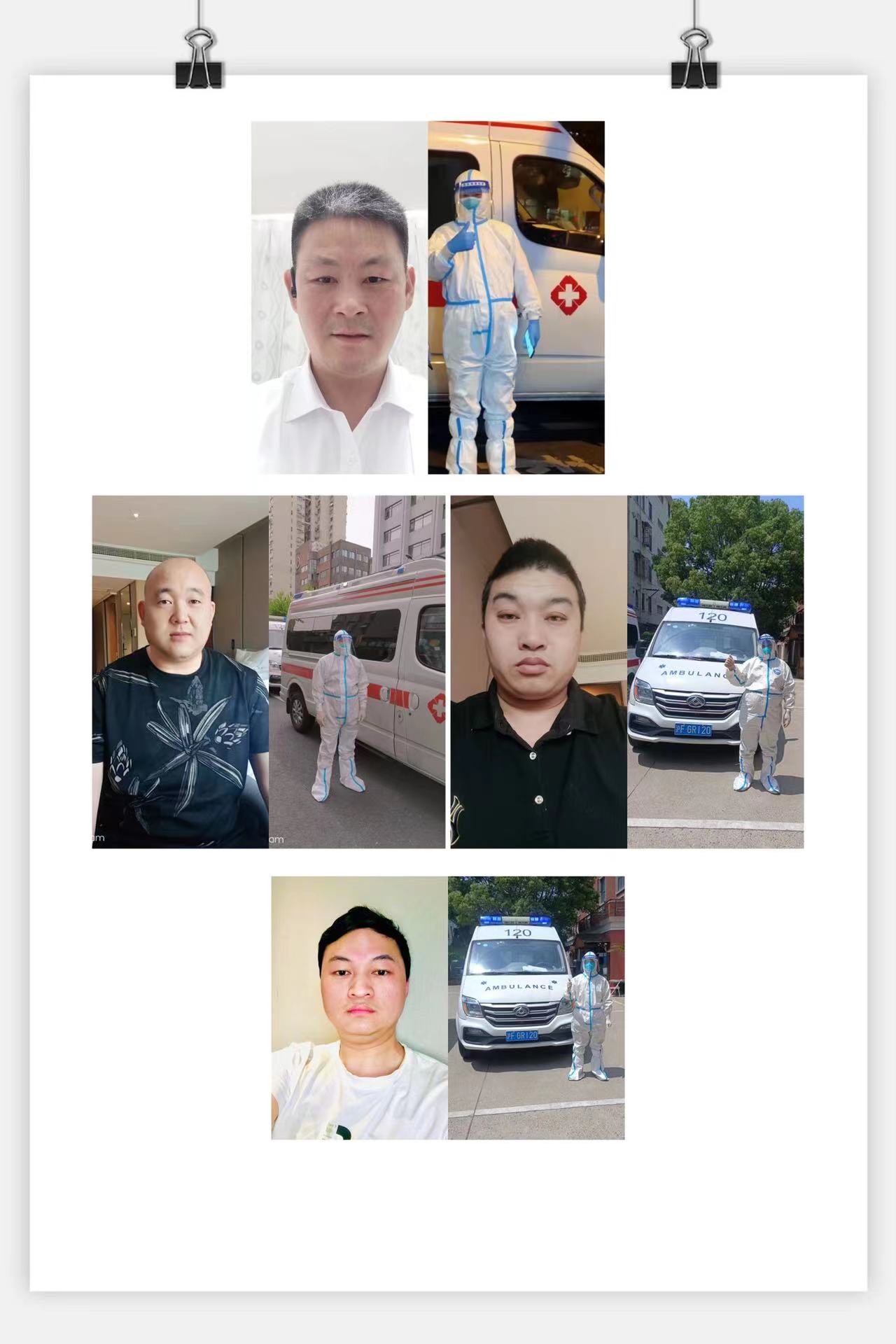

这样的生活,方祥已度过了一个多月。方祥是上海申花汽车服务公司的一名出租车司机。3月28日,包括他在内的10名志愿者和6名后备志愿者,成为黄浦区疾控中心的“编外人员”。只要电话响起,他们就驾驶120救护车,穿梭在阳性病例出现的小区与方舱、定点医院之间。

感染者、家属、社区干部、医护、保障人员……在咬牙坚守的一个个22小时班头中,他们看到了许许多多平凡人的默默坚持。正是这些,支撑起这座城市在疫情面前的坚韧。

报到仅一小时,“第一单”就来了

上海申花汽车服务公司党支部书记、总经理陆建一介绍,3月27日,公司公众号发布了一则黄浦区疾控中心志愿者招募通知:亟需会开手动挡汽车、有B类驾驶证且接种过疫苗的志愿者驾驶该院120救护车。仅一两个小时,就有24名符合条件的司机报了名,最后公司挑选了6名员工作为第一批志愿者。。

“没多想就报了名”的方祥,当天下午就接到公司电话,通知他尽快“收拾好所需衣物”。当晚,他匆匆告别家人,从位于浦东的家赶到黄浦区疾控中心附近的一家定点酒店。3月28日上午8点,根据安排,方祥和5名同事作为公司“疾控专班”第一批志愿者,接受了黄浦区疾控中心的防疫培训,并学习如何穿脱防护服。刚过9点,方祥的“第一单”就来了。

“是个外籍人士,我俩完全语言不通。”方祥对“第一单”印象深刻。他只能循着名单上的门牌号找到了这位居民,所幸疾控中心、社区干部早就与对方联系过,他比划了两下之后,把对方带上了车。

有了这次经历,方祥掌握了转运工作的各个细节。比如,找到人后要拉出疾控的名单核对姓名、目的地,他也会现场给对方打个电话以作确认,“只要对方手机响,就肯定接对了”。

“那一刻,我体会到和死神‘抢人’的感觉”

让方祥印象最深的一次经历,发生在黄浦区某医院。当时,他正要转运一名阳性感染者,忽然接到疾控中心打来的电话,告知他该院有个危重病人需要转院。紧接着,就看到医护人员抬着担架送来一位浑身插着管子的老人。“我那次真是拿出‘飙车’的劲了,就想快点再快点。”方祥说,那一刻,驾驶着120救护车疾驰的他,终于体会到与时间赛跑,和死神“抢人”的感觉。

和方祥一起转运病人的还有队友梁崇。一次,他的车上转运着几名阳性感染者,有七十来岁的老人,也有年轻人。互不相识的人们一路聊天,隔着挡板,梁崇听不清他们在说什么,下车时,他发现老人脸上有了笑意,还和年轻人约定:去方舱“比赛”,看谁先出舱。

在负责转运的一个多月里,方祥和梁崇常常被陌生人之间的暖意所感动。许多老年患者容易焦虑、担心,同车的其他人总会主动去安慰他们。到了方舱,如果赶上人多要排队,也会有人站出来帮着安抚老人的情绪,照顾他们。

“丈人过世,我隔了15小时才给媳妇回电话”

在梁崇的印象中,4月16日那天最难忘。当天下午2点多,他快到病患小区门口时,正准备给对方打电话,却收到了远在河南老家妻子的微信,告知他丈人因突发疾病刚离世。梁崇一下子懵了,但他只匆匆给妻子回了一条“忙完打给你”,就照常工作了。

“只能这样。”梁崇说,妻子知道他在做志愿者,怕打电话影响他驾驶;他则担心疾控或等待转运的病患给他打电话,“我手机不能因为家里的事情占线”。

由于救护车只能承接个位数的病患,“疾控专班”志愿者们的一天,就在接单、转运、回岗的“循环”里连轴转。哪怕是午饭、晚饭时间,也随时会有转运任务来。那一天,梁崇一共跑了10单。等送完最后一车病人回到酒店,已经是凌晨3点,而后再神经紧绷地待命到清晨6点。在等待上午7点核酸检测的一小时里,这个28岁的大男孩忍不住哭了:老丈人身体一直很好,他对千里之外妻子的崩溃和打击感同身受,但又无能为力。做完核酸,在收到信息15小时之后,他终于利用工作间歇给媳妇回了电话。梁崇说,他现在最希望疫情快些过去,能早点回老家陪家人。

“应该就快回归正常了吧!”方祥也有这样的感觉。从家里来时,他带了两件毛衣、一件棉袄,不料天一热,都穿不上了,酒店保障人员借了他一件衬衫。收完这件“工作服”,他用手捋着抖抖挺括,“希望哪天接到电话说任务结束了,我就把这件衣服干干净净还给人家”。

作者:单颖文

上海申花汽车服务公司供图

编辑:占悦

责任编辑:祝越

*文汇独家稿件,转载请注明出处。