近代以来,中医一度成“玄学”“非科学”的代名词,为中国人较差的健康状况“背锅”。新中国成立后,党中央高度重视中医药的传承发展,邓铁涛等中医大家研究中医理论的科学性,受历史“辩证法”的启发,从张仲景的《伤寒论》中提炼出中医的“辨证论治”理论,并将之作为中医的重要理论基石。上海中医药大学马克思主义学院院长王芳教授感慨地说,“中医药就是马克思主义理论中国化的最大受益者。”

1938年10月,中共六届六中全会上,毛泽东在题为《论新阶级》的报告里,正式提出了“马克思主义中国化”(下简称“中国化”)这个命题。然而从1921年建党前夕,李大钊、陈独秀等早期建党者开始接受从德语、日语、俄语传播过来的马恩列宁思想,“中国化”的百年历程就按下了启动键。“中国化”的标准是什么?它有几次飞跃,标志是什么?为什么说两个“关于历史问题的决议”能阻止“左”右错误?当前研究“中国化”,哪些空间亟待拓展?

4月下旬,在华东师大党委宣传部、校学报编辑部、马克思主义学院(下简称“马院”)等机构的召集下,全国高校马院的理论工作者们齐聚丽娃河畔,将这些问题一一铺开,以“马克思主义中国化的百年历程与经验”学术研讨会来庆祝中国共产党成立100周年。

4月23日,华东师范大学党委书记梅兵在北京通过视频方式在开幕式上致辞

马克思主义中国化的标准为何重要?

马克思主义中国化是20世纪20年代以来中国政治思想文化领域的一件大事,这个命题反映了近代中国人学习西方文化以实现创造性转换的理论和实践取向。在北京大学马院的程美东教授看来,马克思主义中国化的标准,意味着用马克思主义指导具体的实践,并使之获得与一般的思想指导不一样的效果,即在实践中遇到新问题时如何从马克思主义那里获得具体的判断是非的认识。

回顾历史,程美东认为在中国共产党建立初期直到土地革命战争时期,在马克思主义中国化的标准问题上的认识更倾向于感性的直接认识,以苏联的言论和实践为直接的参照系,甚至更直接地以苏共和共产国际作为判断其是非标准。经过第一次国共合作的失败和土地革命战争的挫折,中国共产党在这个问题的才多了更多的理性认识,才意识到了马克思主义中国化作为理论命题对于实践发展的重要性。

北京大学马克思主义学院教授程美东

在他看来,从近百年历史来看,马克思主义中国化主要有两个标准,其一是政权标准,其二是生产力标准

在新民主主义革命阶段,马克思主义中国化基本标准就是政权的标准,即主要的目的就是推翻旧政权,建立由中国共产党为主导的无产阶级新政权,实现为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心。这和当初共产党人选择马克思主义的动机——救国图强密不可分。在沿着器物、制度、文化这三个方向向西方学习后,十月革命无疑给了中国知识界思想界一种启示。所以,在程美东看来,如果中国共产党不能够获得政权,马克思主义就不能够实现中国化,它只是无数外来思想文化中的一个而已。

而生产力标准是马克思主义中国化的第二个标准。衡量社会主义是否成功主要看在坚持社会主义基本制度的前提下,能否尽快提高生产力水平。

而无论是政权标准还是生产力标准,都是既符合马克思主义的结论,也符合中国历史文化传统的习惯和理念,它很容易被中国人民所普遍接受,应该说具有鲜明的中国风格和气派。

中共七大在党的文件上首次明确要以生产力标准来评判一个政党的历史作用

马克思主义中国化有几次飞跃?

在标准问题的辨析后,华东师大马院的丁晓强教授提出了马克思主义中国化的两次飞跃。学界普遍认同两次飞跃体现为毛泽东思想和中国特色社会主义体系。第一次飞跃是马克思主义的真理和中国革命实践相结合,第二次飞跃是马克思主义的普遍原理和中国社会主义建设的现实实践和时代特征相结合。第一次飞跃,并没有在原来设想的发达的资本主义国家中,而是在半殖民地半封建国家进行革命,在时代上具有滞后性,所以马克思主义中国化也就是具体化;在第二个飞跃上,则带有一定的超前性,是马克思主义的原理在新的中国实践中要有新的发展。

华东师范大学马克思主义学院教授丁小强

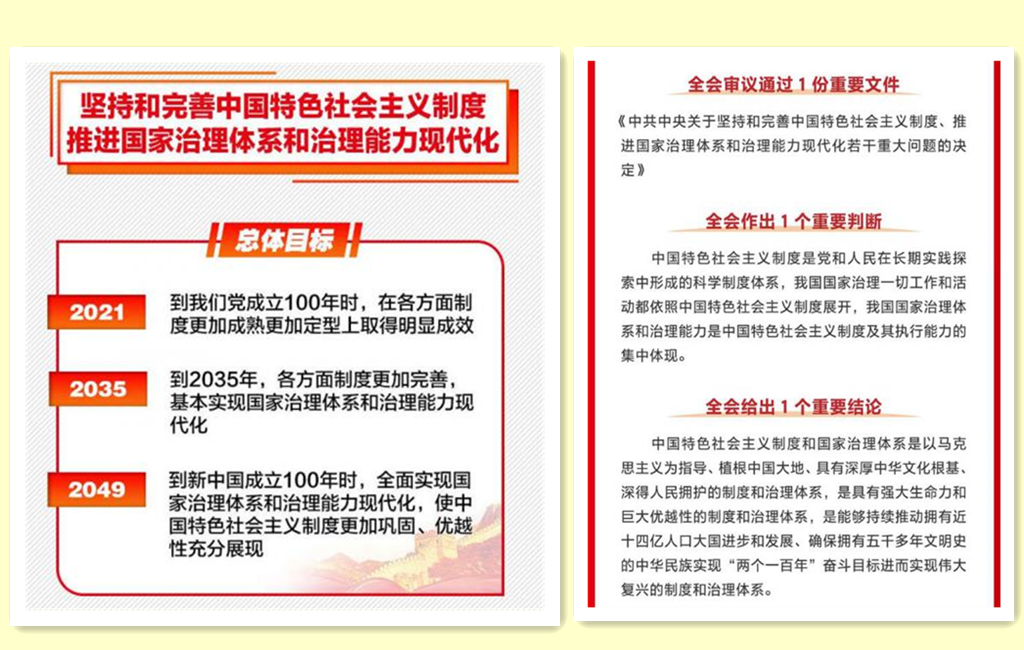

这两次飞跃的起点和终点,也有利于我们理解马克思主义的中国化进程。丁晓强认为,第一次飞跃是上世纪20年代末,毛泽东在井冈山上反思南昌起义、秋收起义等共产国际指导下的中心城市武装起义的教训,继而慢慢悟出中国人民军队如何建议,政权如何建立,历经古田会议、遵义会议,直到延安的中共七大上才统一认识,树立了毛泽东思想,有了中国革命自己的路线图。“因此是从1920年代末到延安时期。”第二次飞跃起始于1956年,在中国社会主义制度基本确立以后,毛泽东提出了马克思主义需要第二次中国化,“毛泽东提出了探索,但结束的时间应该是以十九届四中全会为标志。”丁晓强强调,第一次飞跃解决的是中国革命的道路问题,第二次飞跃解决的是中国特色社会主义的制度问题,“制度问题是对人类制度文明的一个创造性贡献。”

中国化从文化角度而言,到了21世纪,马克思主义这个理论有了中国立场、中国智慧,中国方案、中国价值,显然,不仅有了中国文化的形式、而且有了中国文化的内核,所以,马克思主义的中国理论要从具体化走向普遍化,为人类文明的发展提供新的选择。

十九届四中全会开辟了“中国之治”的新境界

对飞跃问题,上海财经大学马院院长章忠民教授提出,建党100年来,首先是“以马化中”,接着就是“以中化马”,当前就是处在“以中化马”的当头,尤其是在百年未有之大变局的世界局势下,昔日的“西强东弱”是存量,现在的“东升西降”则是变量,“这个长时段的判断既是事实判断,也是价值判断。”因此,他认为,马克思从说德语到说俄语,当下,“是到了说中国话的时候了。”章忠民看来,因为马克思主义中国化最实质性的东西就是普遍真理和具体实践相结合,经历了本土化、民族化、大众化、时代化后,最终要指向中国化。

上海财经大学马院院长章忠民教授

关于历史问题的决议为何能阻止“左”右两种错误?

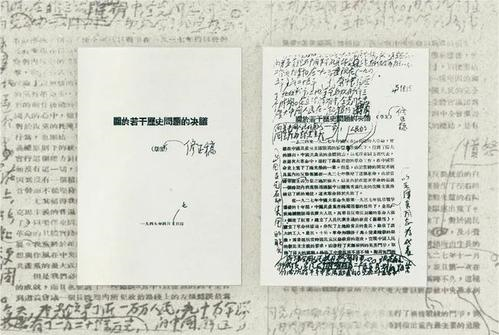

马克思主义政党在领导革命和建设过程中,面临着极大的理论风险和实践挑战。中国共产党人是如何自我纠正或者防止或右或“左”的错误呢?广东外语外贸大学马院院长谢迪斌教授仔细研究了1945年党的六届七中全会通过的《关于若干历史问题的决议》和1981年党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》,他提出,正确看待历史问题,以中央文件形式对党的历史经验和教训做出组织结论,以统一全党思想,是中国共产党在曲折中前进的成功密码,总结历史经验也是马克思主义政党的政治传统。

1945年党的六届七中全会通过的《关于若干历史问题的决议》

谢迪斌追溯,巴黎公社失败后不久,马克思就撰写了总结经验教训的光辉文献《法兰西内战》一书,全面总结了巴黎公社两个根本经验——武装斗争和无产阶级专政。共产党人要善于从科学社会主义发展角度去总结历史教训。在对待巴黎公社经验教训上,第二国际和列宁在理解上就有逻辑分叉,伯恩斯坦消解了马克思的两个基本原则,走进了修正主义,最后演变为西方马克思主义。相比于资本主义政党,马克思主义政党面对历史经验时,理论性更强、时空上更加长远和广阔。因此,马克思主义政党能够对历史本质和规律有更加科学的把握。

1981年党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

中国共产党的两个历史问题决议就是马克思主义政党正确总结经验教训的典型范例。两个历史问题决议的叙事逻辑中,都是以马克思主义中国化作为基本的发展线索和演进动力,经过深入研究历史过程,客观评价历史事件和人物,撰写者数易其稿,反复讨论才确立下文本。因此,在谢迪斌看来,几十年过去了,两个历史问题决议仍然闪耀真理和智慧的光芒,就是因为它把握了历史叙事的逻辑。

而这里也透露了一个很强的价值导向:只有坚持马克思主义中国化,党的事业才得以顺利发展。1945年的历史问题决议主要是针对第二次国内革命战争中产生的教条主义,1981年的历史问题决议主要针对“文革”错误。“这两个‘历史决议’,左右两边画了两条红线,右面红线突破了,就修正主义或经验主义;左面突破了,就是教条主义。在中国共产党历史上,无论是延安整风,还是1978年后的拨乱反正,问题都在这两条红线之间,因而都能在纠正错误中达成全党的思想统一。”谢迪斌举反例,从1956年苏共二十大开始,苏联共产党在对待历史问题上没有形成两条红线,因而对斯大林错误批判演变成对整个苏联革命和建设的全盘否定,造成了党内思想的混乱和撕裂。

广东外语外贸大学马克思主义学院院长谢迪斌教授

哪些视角尚有研究空间?

建党百年历程中,对于“中国化”的研究也呈现出多面向、深度化的学术风格。本次学术研讨会也吸引了各地马学的青年师生们,因此,学者们的研究新视角不仅贡献了学术价值,也给研究方向提供一定启发。

*经典阅读和话语中国化、文本源流考辨

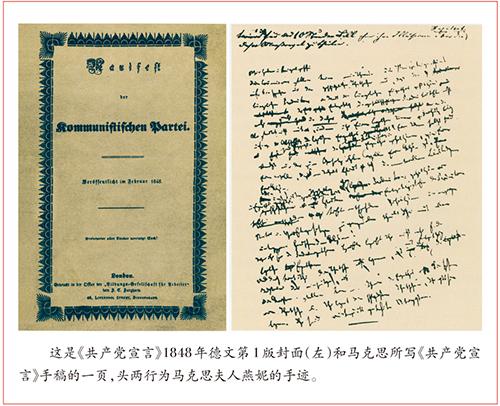

华南师大马院院长陈金龙教授指出,“中国化”过程就是一个经典文献的生成、阅读和接受的过程。其中和阅读文本的生成、阅读的主体、阅读的过程、阅读空间、阅读方法及阅读效果密不可分。他举例,毛泽东曾说自己阅读《共产党宣言》不下100遍,“遇到问题就会去读”,那么,在阅读主体中,其实有理想读者群和实际读者群之分,比如,陈望道翻译的《共产党宣言》实际有三个阅读群,领袖群体、知识分子群体,普通大众。五四时期,有人将此作为指导救国的思想在读,有人作为一种西方思潮在读,有人作为一般性常识在读。

《共产党宣言》迄今已被翻译成200多种文字出版

在研究《共产党宣言》版本上颇有发言权的华东师大马院陈红娟教授,在日本攻读博士时,导师曾问过她:在传播马克思主义过程中,最早是从日本传入,有无日本化后再中国化?中国共产党建立后,都是从苏联传入,有无苏联化后再中国化?她由此分享了自己关于“话语中国化”的研究心得。一般要经历译介话语、革命话语、建设话语几个阶段。对于“资本家”这个词,朱之鑫最早翻为“豪绅”,但最终没被接纳;“社会主义”的提法,梁启超认为是井田制,还有人认为是“大同社会”;而在革命话语阶段,经历了与国民党革命话语、苏联话语的激烈竞争,比如,1921年时“阶级”这个词是为国民党革命服务的,到1927年,则从国民革命话语中溢出,成为中国共产党标志性的话语了。在改革话语阶段,资本原是个贬义词,历经变化现在完全没有贬义,而“阶级”目前较多采用的是“阶层”。

黄亚玲,陈红娟的同事,则做了《中共一大党纲的文本源流与考辨》,有一个结论让人吃惊,我们的党纲和美国共产党有惊人的接近。

左上:华南师大马院院长陈金龙教授;右上:华东师大马院教授陈红娟;中下:华东师大马院教师黄亚玲

*延安理论界和重庆知识分子群的“中国化”努力

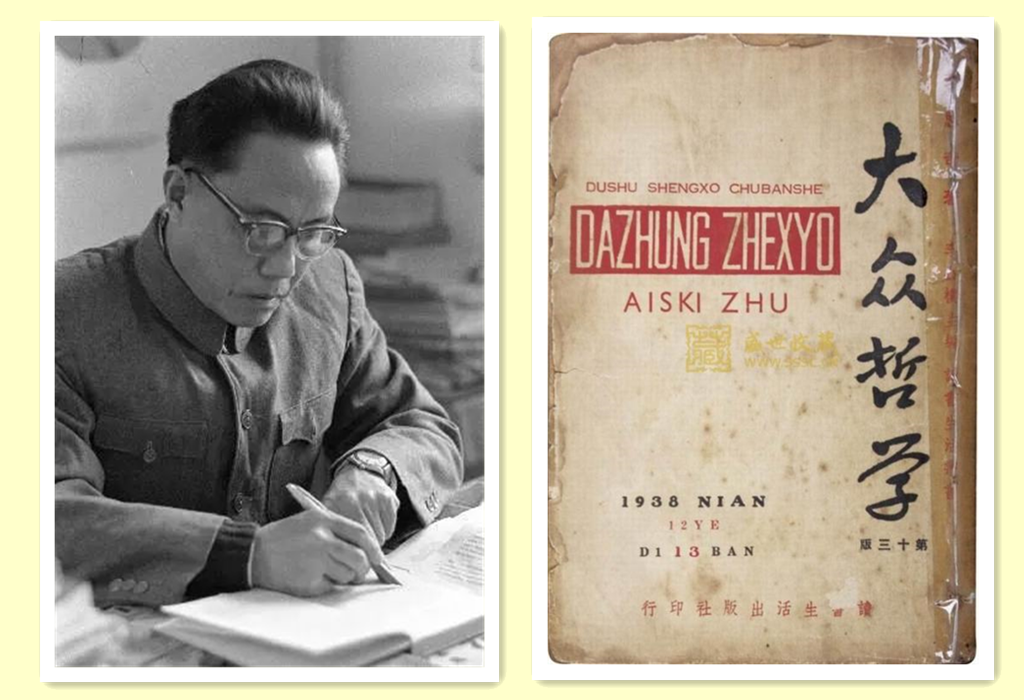

“中国化”研究如今成为学界的职责,其实在延安时期和重庆陪都的知识分子群体里,早已蔚然成风。上海交大马院的张远新教授给学生开了一门课,叫《延安时期党的理论工作者对马克思主义中国化的探索与贡献》,西安理工大学马院院长梁严冰分享了《延安时期马克思主义与中华优秀传统文化的结合》;而阜阳师大马院教授于文善研究了《抗战时期重庆知识分子群体“学术中国化”研究特点与启示》。比如,“毛泽东思想”是在中共七大上提出,写《大众哲学》的艾思奇和张志新对这个概念的提出都作了很大的贡献,加上周恩来、刘少奇、朱德都发表文章阐释“毛泽东思想”,因而,张远新强调,“这是党的理论工作者和党的领导人共同推动。”

艾思奇(1910-1966年),马克思主义哲学家、教育家和革命家

一天整整6.5小时的理论碰撞,让新时期的马克思主义学院的理论学者们脑洞大开,中共的理论创新、政治领导力、以人民为中心的发展观、制度同构下的中苏纪检监察机构合署办公效率……林林总总的视角,勾勒了马克思主义中国化的清晰历程,在中国共产党建党百年之际,这样的理论探讨和建构也成了学界的一个兴奋点,研讨会吸引了400多篇论文,当天的线上参与者也多达三位数。这正应了习总书记多次所讲:学哲学、用哲学,是我们党的一个好传统。……努力把马克思主义哲学作为自己(中国共产党人)的看家本领。

左上:上海交通大学马院教授张远新;右上:西安理工大学马院院长梁严冰;中下:阜阳师范大学马院教授于文善

作 者:李念

现场照片:主办方提供

编 辑:李念 刘梦慈

责任编辑:李念

*文汇独家稿件,转载请注明出处。